Silvia Maksymowicz, la polacca di origine bielorusse deportata ad Auschwitz all’età di 3 anni con la madre – cui Papa Francesco nell’udienza generale del 26 maggio 2021 in Vaticano, ha baciato il braccio sul tatuaggio n. 70072 – si è salvata dal Lager dove è stata cavia dell’infame dott. Josef Mengele nei suoi sciagurati esperimenti genetici; ricorda il dolore e il suo “sguardo da invasato. Mengele era una persona atroce, senza limiti nè scrupoli. Giorno dopo giorno tante persone perdevano la vita sotto le sue mani”. Liliana Segre, deportata con il padre dopo l’arresto mentre cercavano di rifugiarsi in Svizzera, tatuata con il n. 73190, trova la salvezza nel lavoro in fabbrica, aveva solo 13 anni e sopravvisse alla “marcia della morte” all’evacuazione da Auschwitz verso il lager in Germania, dove fu liberata. E’ stata nominata senatrice a vita il 19 gennaio 2018, il riconoscimento più recente è il premio “De Sanctis” , patron Gianni Letta, dell’omonima associazione, 14 aprile 2021.

dal presidente Serrgio Mattarella, nella 1^ seduta della XVIII legislatura, 23 marzo 2018

di Romano Maria Levante

Si conclude il nostro racconto della mostra “Dall’Italia ad Auschwitz”, inaugurata nel “giorno della memoria” il 21 gennaio 2021, realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah, nella Casina dei Vailati, al Portico d’Ottavia, sulla deportazione degli italiani con documenti, immagini d’epoca e fotografie da album di famiglia di singoli e gruppi la cui vita è stata sconvolta e spesso cancellata dalla follia criminale e disumana della “soluzione finale”. La mostra è a cura di Sara Berger e Marcello Pezzetti, che hanno curato pure il Catalogo di Gangemi Editore, oltre alle mostre precedenti. Abbiamo già descritto le prime 3 parti della mostra, dove sono documentate le maniacali e criminali efferatezze del Lager, dalla “selezione” iniziale alla tragica “eliminazione” nelle “camere a gas” fino al “Krematorium”. Quelli che non erano “eliminati” alla selezione venivano destinati al lavoro forzato. Ora terminiamo con la 4^ parte della mostra, “la vita e il lavoro” e “l’evacuazione del complesso. La fine di Auschwitz”. Come prima protagonista e preziosa testimone incontriamo Liliana Segre.

Liliana Segre fu arrestata l’8 dicembre 1943 col padre mentre cercavano di rifugiarsi in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni antiebraiche, aveva 13 anni. Fu deportata il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della Stazione centrale di Milano ad Auschwitz dove giunse il 6 febbraio dopo sette giorni di viaggio. Fu separata subito dal padre che venne “eliminato” il 27 aprile 1944; il 18 maggio furono arrestati i nonni paterni in provincia di Como, “eliminati” nelle camere a gas al loro arrivo ad Auschwitz il 30 giugno. Lei fu assegnata alla fabbrica di munizioni “UnionWerke”della Siemens dove lavorò un anno, superò tre micidiali “selezioni”, in una delle quali perse un’amica di prigionia, e dopo l’evacuazione di Auschwitz sopravvisse alla “marcia della morte” verso la Germania; riacquistò la libertà il 1° maggio 1945 nel campo di Molchow, sottocampo di Ravensbruck, liberato dall’Armata rossa. Su 776 deportati minori di 14 anni fu tra i 25 sopravvissuti.

Il 19 gennaio 2018 ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la nomina a senatrice a vita, il riconoscimento più recente è il premio “De Sanctis”, patron Gianni Letta, conferitole il 14 aprile 2021. Tiene viva la memoria dell’orrore della Shoah da lei vissuto da adolescente, matricola 75190, anche presentando la proprio testimonianza ai ragazzi nelle scuole. Ha fissato i propri ricordi in una serie di pubblicazioni anche in forma di interviste, e in particolare nei libri autobiografici “Sopravvissuta ad Auschwitz” e“Ho scelto la vita”.

“Ero incapace di qualsiasi specializzazione in qualsiasi campo… mi scelsero per diventare operaia alla fabbrica Union. Dopo la selezione alla stazione, ecco che di nuovo il destino, o il buon Dio, aveva scelto per me la soluzione della vita, perché lavorare al coperto in quel clima e in quelle condizioni fisiche fu una fortuna immensa. Chi lavorava alla fabbrica Union era un gruppo di settecento donne nel turno di giorno e settecento nel turno di notte. La fabbrica non si fermava mai”. Vedremo dai ricordi di altri internati il lavoro nel Lager.

La vita e il lavoro

Com’era, ad “Auschwitz-Birkenau la vita e il lavoro” lo spiega con accuratezza la 4° parte dell’esposizione, iniziando con “L’immatricolazione e l’inserimento nel lager dei deportati dall’Italia”. A coloro che superavano la selezione all’arrivo venivano praticata la disinfestazione e la rasatura di capelli e peli, poi doccia e vestiario, quindi l’immatricolazione con cui si assegnava un numero di matricola: a tutti gli italiani – ebrei come politici – il numero veniva tatuato sul braccio, mentre per quelli di altre provenienze, come l’Ungheria, spesso non si effettuava il tatuaggio. Nel maggio 1944 per gli ebrei viene differenziata la numerazione facendola precedere, per entrambi i sessi, dalla lettera A, dal mese di luglio per i soli uomini ulteriore numerazione preceduta dalla B.

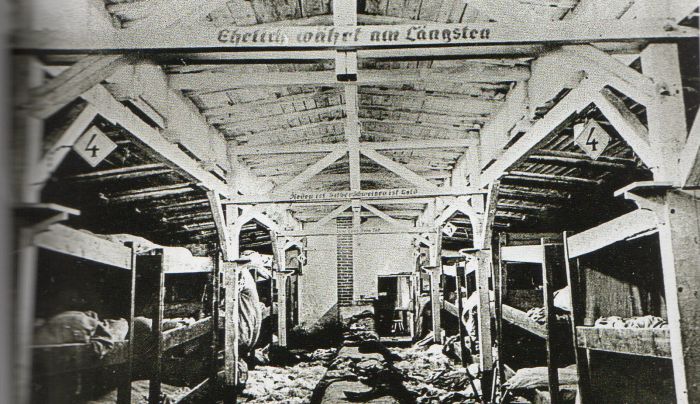

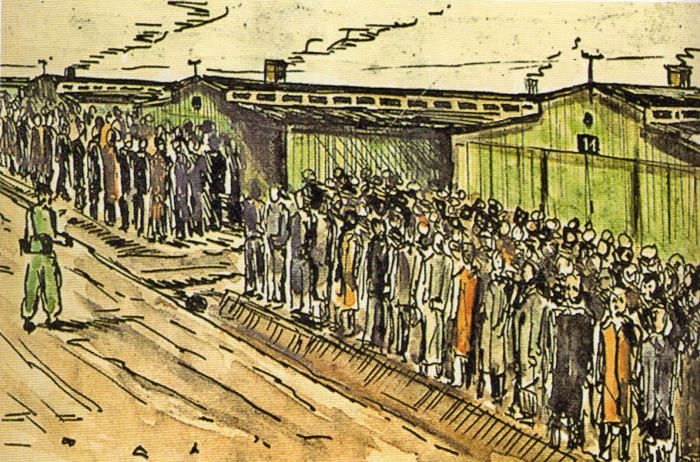

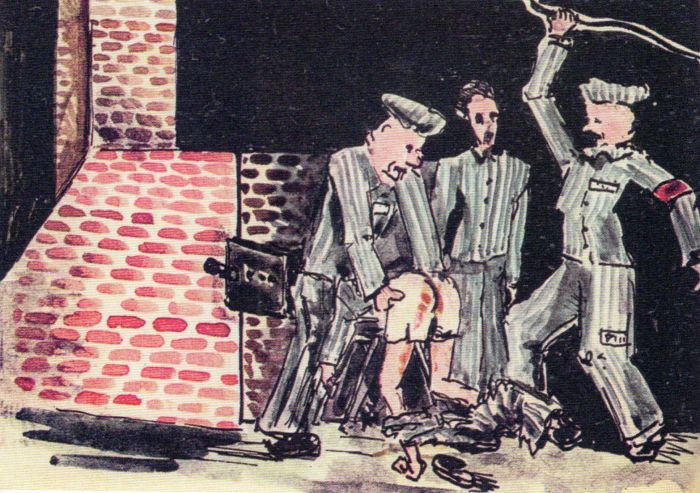

E’ stata ricostruita con cura per la mostra l’immatricolazione degli italiani – anche con documenti, elenchi e note di vario genere, espressive della ottusa burocrazia nazista – riportando la provenienza e il numero tatuato dei primi e degli ultimi ebrei immatricolati, come dei primi e ultimi “politici”, quasi a volerne far rivivere l’odissea attraverso queste indicazioni minuziose ma non pedanti perché specchio di un’umanità sofferente. Che appare in tutta la drammaticità nella fotografia di una miriade di donne con il capo rasato dopo l’immatricolazione – e sono quelle “fortunate” perché sfuggite all’eliminazione – e di alcuni uomini nudi sotto la doccia, anche qui fortunati che si tratti di una vera doccia e non di quelle finte che erogavano il gas mortale. Altrettanto impressionanti i disegni degli internati che anche dopo molti anni ricostruiscono dei momenti nel Lager, con gli appelli e le punizioni, in particolare con le sferzate fino all’impiccagione.

Dopo l’immatricolazione e l’inserimento nel lager, “Il lavoro dei prigionieri” , che inizialmente veniva visto come una punizione per logorare l’internato, tanto che venivano impiegati anche in lavori inutili quanto faticosi che li portavano alla morte. Finché, verso la fine del 1943, il lavoro forzaro fu considerato una risorsa per l’industria tedesca a corto di manodopera perché gli adulti abili erano mobilitati nell’esercito. A quel punto divenne importante la produttività e per questo migliorò l’alimentazione e il trattamento.

Lo ricorda Primo Levi nell’introduzione di “Se questo è un uomo”: “Per mia fortuna, sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili miglioramenti nel tenor di vita e sospendendo temporaneamente le uccisioni ad arbitrio dei singoli”. Ma non venivano sospese quelle di massa degli inabili al lavoro, e il destino degli ebrei era l’eliminazione quando non servivano più.

Una parte degli ebrei italiani lavorarono soprattutto nel campo, dalle “Rampe” per la “selezione”, ai “Kanada” per gli oggetti delle vittime, agli ospedali, ai lavori di costruzione e riparazione delle strade e di canalizzazione delle acque, fino al trasporto e allo scarico merci. Altri venivano “affittati” alle industrie ubicate ai margini del campo o al suo interno, tra loro Liliana Segre – la senatrice a vita divenuta la memoria vivente dei deportati, premiata per il suo impegno civile- e nomi noti, Di Veroli, Calò, Pietro Terracina; altri ancora impegnati in 13 “sottocampi”, dei 40 intorno ad Auschwitz, e nel Lager sulle rovine del ghetto di Varsavia.

Nel lavoro forzato erano impegnati anche i “politici”, le donne venivano per lo più trasferite in altri lager, 169 “politici” italiani che erano giunti da Mathausen nel dicembre 1944, furono impiegati nello smantellamento del campo, ne sopravvissero soltanto 35, gli altri furono stroncati dalle condizioni di vita e di lavoro; gli italiani sono compresi nell’elenco di 1200 lavoratori provenienti da vari paesi europei, muratori ed elettricisti, meccanici e saldatori, fabbri e idraulici.

“Selezione” e “sperimentazione” negli ospedali e nelle infermerie

Le immagini sono eloquenti, fotografie degli internati al lavoro, e soprattutto disegni dei sopravvissuti che ne rendono la sofferenza, una documentazione preziosa – come si è detto utilizzata anche in tribunale – che vediamo illustrare anche l’ulteriore barbarie che viene rievocata, “Gli Haftlingskrankenbau, le selezioni interne e la sperimentazione medica”.

Gli “Haftlingskrankenbau” sono gli ospedali a cui sono adibiti alcuni blocchi, con le “Revier”, infermerie, per il dilagare delle malattie di tutti i tipi e gravità nelle spaventose condizioni ambientali e di lavoro. Nonostante le sollecitazioni a rendere più efficace l’attività lavorativa, gli ospedali più che nella cura erano impegnati nelle “selezioni interne”, da parte di medici, infermieri e anche SS, per eliminare gli inabili al lavoro mandandoli nelle camere a gas; una “Action” per una folle “igiene sociale” della quale i sopravvissuti hanno ricordi angosciosi, lo si vede in molti disegni allucinati.

C’erano anche sperimentazioni – sulla sterilizzazione di massa e l’ereditarietà – che portavano alla morte, e non si trattava di casi isolati: erano opera di ben 350 medici, e collaboravano gerarchi nazisti, della Wehrmacht, delle SS, perfino esponenti di istituti di ricerca, università e industrie farmaceutiche; e conoscevano questa barbarie anche infermieri, assistenti e amministrativi che facevano le maniacali registrazioni.

Vengono indicati i nomi di alcuni criminali “apprendisti stregoni” – non si possono chiamare medici – colpevoli di aver usato come cavie alcuni ebrei italiani. Josef Mengele eseguiva esperimenti “antropologici” su bambini e adolescenti presi in “selezione” sulle “rampe” e internati nei “Kinderblock” loro riservati; come Lidia Maksymowitz di 3 anni citata all’inizio per il bacio del papa. Li aspettava la morte, ne sopravvissero una cinquantina, tra loro due sorelline di Trieste, Andrea e Tatiana Bucci, il cui cugino con 20 bambini fu spostato in un altro campo, venne iniettata loro la tubercolosi, e furono impiccati il 20 aprile 1945 all’arrivo degli Alleati in un scuola di Amburgo. Si chiude con questo orrore l’infame storia di esperimenti mortali.

L’evacuazione e la liberazione

L’arrivo degli Alleati non va visto come un “arrivano i nostri” salvifico per tutti, perché ad Auschwitz-Birkenau i liberatori il 27 gennaio 1945 trovano soltanto 7.000 reclusi, in condizioni tali che dovettero allestire ospedali per curarne oltre 4.500, molti dei quali morirono poco tempo dopo.

E gli altri? “L’evacuazione del complesso. La fine di Auschwitz” a conclusione della mostra ricostruisce la fase finale della tragica odissea degli internati, preceduta dalla rivolta del 7 ottobre 1944 degli uomini del Sonderkommando cui parteciparono 5 italiani, i fratelli Venezia e Gabbai, Nicolè Sagi che fu ucciso come gran parte dei rivoltosi; i sopravvissuti, cui furono aggiunti i componenti del Abbrusckommando, erano impegnati nel distruggere quanto era compromettente, dai documenti, come gli elenchi dei trasporti, e le strutture, soprattutto le camere a gas e i crematori.

Poi un altro evento inenarrabile: lo spostamento di 58.000 internati – metà dei quali dallo “Stammlager” iniziale, e metà da Birkenau – ai campi tedeschi più all’interno, quindi ancora fuori dalla portata dei russi che nella loro avanzata erano molto vicini, tanto che vi entrarono dopo soli dieci giorni. Viene definita “marcia della morte” perché massacrante per la fatica e perché la scorta armata falciava in modo spietato chi non ce la faceva e cadeva sfinito, una scia di corpi al margine delle strade ne segnò il percorso. Alcuni riuscirono a fuggire, tra loro sono stati identificati tre italiani, Di Porto, Sagi, Sturm.

Quelli che sopravvissero alla fatica e al gelo del gennaio nordico non raggiungevano la salvezza ma un altro lager e molti vi morirono, si trattava di Mathausen, Buchenwald, Dachau per gli uomini, Ravensbruck e Bergen-Belsen per le donne. E non finisce qui, nella primavera gli stessi furono sottoposti ad altre “marce della morte” quando i liberatori si avvicinavano a quel lager li spostavano ad uno più lontano e così via, in un maniacale accanimento.

All’orrore senza fine si aggiunge il fatto che erano stati lasciati ad Auschwitz 9.000 internati perché malati, quindi potevano attendere l’arrivo dei sovietici sentendosi in salvo. Invece tornarono le guardie che avevano lasciato il campo “per compiere quest’ultima operazione criminale”, ricordano Berger e Pezzetti: 700 eliminati a colpi di fucile non potendo usare le camere a gas in demolizione.

Si conclude così con un’immagine angosciosa che spegne la gioia della liberazione l’accurata ricostruzione fattuale e fotografica che meritoriamente la mostra propone per non dimenticare, con un altro tassello nel mosaico della memoria che da anni viene costruito da Sara Berger e Marcello Pezzetti con approfondimenti sempre nuovi di una storia che porta ad evocare e rivivere fatti inenarrabili per l’orrore.

I ricordi con due segni di umanità: la bicicletta e le borsette

La mostra rievoca la tragedia attraverso le storie personali delle tante vittime con l’agghiacciante calvario che dopo inenarrabili sofferenze ha portato alla morte; storie ancora più coinvolgenti perché accompagnate dalle fotografie da album di famiglia dei momenti felici. Sono in gran numero e accompagnano la documentazione fotografica del Lager e delle sue nequizie, come la accompagnano le testimonianze di alcuni internati italiani.

Con le loro parole vogliamo coronare la rievocazione perché, in aggiunta al resoconto dei fatti nella loro cruda evidenza che abbiamo cercato di riferire, rendono le sofferenze patite dai deportati sulla propria pelle. Riportate in sequenza, come faremo, queste tristi testimonianze suonano come un’elegia dolente che resta nella mente e nel cuore, e serve ancora di più a non dimenticare.

Il primo testimone è Leopoldo Schonhaut, in una lettera in cui prima di “Cara Licia” ci sono le parole in tutte maiuscole: “Ho sentito che Mariuccia ha comperato una…..[disegno di lei con una bicicletta dalle ruote contorte]. Ti riporto la tua bicicletta. Non spaventarti non mi sono fatta niente [disegno di una ragazza con le mani nei capelli]”. Si trova a Trieste nel carcere Cotroneo dopo l’arresto a Stresa il 17 dicembre 1943 con l’unica “colpa” di voler andare in Svizzera, ed ecco cosa scrive prima di dire in tutti i particolari come assiste amorevolmente un “povero vecchietto” compagno di cella: “Fino ad ora sono ancora qua ma sento nell’aria che si avvicina l’ora della partenza, giorno per giorno partono convogli, per ora i liberi lavoratori e poi quelli che entrano nei campi di concentramento”. E’ datata “28. 8. 44”; poco dopo, nel settembre, è il suo turno di partire per Auschwitz, muore dopo sei mesi nel marzo 1945 nel sottocampo di Flossenburg in Baviera.

A Flossenburg viene invece liberato il 23 aprile 1945 Martino Godelli, che era stato arrestato a Fiume il 25 gennaio 1944 e portato a Birkenau il 2 febbraio, morirà a 92 anni nel 2014 in Israele: “Ero diventato un ‘Kanada-Rampa’, quelli che scaricavano la gente, li mettevano in fila, controllavano che non portassero con sé le valige. Di solito lavoravamo dodici ore, dalla mattina alle sei alla sera alle sei, ma spesso facevamo la notte. Eravamo ‘hundert’, un centinaio per volta. A non era un lavoro come gli altri. Lavoravamo con le SS di fianco, coi cani: botte da orbi per tutti! Il nostro lavoro era una cosa orribile. Dovevamo stare continuamente a contatto con gente che noi sapevamo che andava a morire, ma loro non sapevano. E logicamente noi non gli avremmo detto niente.. I nuovi arrivati stavano tranquilli, tranquilli… si mettevano in fila”. Fino alla nota patetica: “ Uno shock era quando noi, con le righe, prendevamo le borsette alle donne, dove tenevano, non so, qualche zloty, una fotografia. Noi strappavamo le borsette e le buttavamo lì sul mucchio. Boom… nel mucchio! Rispetto alla vita, una borsetta non è niente, ma per loro…”.

I ricordi dell’arrivo dei deportati sulle “Rampe”

E’ un “Kanada-Rampa” sulla Bahan Rampe anche Nedo Fiano, dal tocco di umanità delle borsette all’orrore della deportazione. Arrestato a Firenze il 6 febbraio 1944, giunge ad Auschwitz da Fossoli il 23 maggio, finché il 26 ottobre sarà trasferito in altri campi fino a Buchenwald, dove è liberato nell’aprile 1945, diventa manager e testimone della Shoah anche con il libro del 2003 “A-5405. Il coraggio di vivere”, muore a 95 anni nel 2020.

Ecco cosa scrive: “Sulla rampa vedo l’arrivo di questi prigionieri nelle condizioni più tragiche: affamati, assetati, stanchi, molti impauriti, quando non terrorizzati. La discesa dai vagoni era come una fiumana, perché questi vagoni venivano aperti tutti insieme da diversi militari: si aprivano e prorompeva questa vita di gente sofferente, di gente angosciata e molto spesso di gente quasi morente. Era un rigurgito terribile, terribile: scene strazianti di persone quasi impazzite che uscivano fuori, quasi morte di sete o di fame”.

Dopo l’arrivo, la situazione peggiora, per quanto sembri impossibile:“E poi noi trovavamo i morti sui vagoni, trovavamo gli handicappati che non potevano scendere, c’erano i bambini, c’era tutto un campionario di sofferenza. Gli ufficiali davano comandi secchi e selezionavano chi doveva vivere e chi doveva morire: gli uomini divisi dalle donne, bambini che piangevano, le madri che li stringevano al petto”. E tutto questo in un crescendo di furia belluina: “Quindi le loro urla, i loro cani, i loro bastoni, le loro fruste e tutti i mezzi possibili per tenerli in ordine come se fossero stati un gregge di pecore, un gregge di animali. In quei pochi metri quadri si decideva chi doveva entrare nel campo e chi doveva entrare nel forno crematorio”.

Altri particolari sul lavoro alla “Bahan Rampe” lo forniscono tre arrestati a Roma nel marzo-aprile 1944, tradotti da Fossoli ad Auschwitz nel marzo-aprile 1944, sono vissuti rispettivamente 82, 80, 88 anni. Benedetto Viviani ricorda che doveva andare a “prendere i pacchi e portarli al camion. O a prendere i morti e buttarli sul camion. Facevamo una settimana de matina e una settimana de notte”. E Raimondo Di Neris: “’A gente era scesa, andava via, e noi pulivamo, Dio, che trovavo dentro…”. Mentre Angelo Calò va oltre il suo lavoro: “Quando andavo a lavorare sulla Rampa, sapevo quello che succedeva ai bambini e ai malati, allora dicevo alle madri coi bambini: ‘Nicht krank, nicht krank, du gut!’ Strappavo i bambini dalle loro braccia e li davo in mano alle vecchie. Quando potevo parlare, dicevo sempre a tutti: ‘Non datevi malati!’ Ma dovevo stare attento al tenente tedesco che urlava: ‘Sabotage, sabotage!’”.

da eliminare perchè non sono più in grado di lavorare

I ricordi della “selezione” iniziale e dell’”eliminazione” finale

Come fosse giustificato tutto questo lo dimostra Alberto Sed, anch’egli giunto ad Auschwitz da Fossoli il 23 maggio 1944 dopo l’arresto a Roma due mesi prima, il 23 marzo con la famiglia, sarà poi trasferito in altro lager in Turingia e liberato nell’aprile 1945, vissuto 91 anni, ha scritto “Sono stato un numero”. Ricorda: “Vedevi le facce delle persone, vedevi gente giovane e a un certo punto dicevi: ‘Perchè ‘ste cose qui… perché?’ Che bisogno c’era d’ammazzà i regazzini, così”. E poi pensa: “’Intanto questi ci vogliono distruggere, ci stanno riuscendo’. Nun c’era niente da fa, nun c’era difesa”. Ed eccone la dimostrazione, vede due tedeschi, e uno di loro ordina a “un altro del Kommando” con un infante: “Férmete! Il regazzino nun l’appoggiare, ma lancialo dentro il caretto”. Così l’“altro del Kommando”, internato come lui, “ha dovuto prendere il regazzino e buttarlo. ‘Sto regazzino poteva ave cinque, sette mesi poi piangeva… Quando questo l’ha buttato, inaspettatamente uno dei due ha tirato fuori la pistola… e c’ha fatto il tiro a segno”.

E chi superava la “selezione”? Jolanda Marchesich, slovena, arrestata con il padre nel giugno 1944, dal carcere Cotroneo di Trieste ad Auschwitz nell’agosto, trasferita a Mathausen dove è stata liberata il 5 maggio 1945, vissuta 93 anni, racconta: “Ci portarono in una grande camerata. Ma prima ancora ci portarono via tutto. Dovevamo spogliarci, lasciare tutte le nostre cose. Poi ci rasarono, poi ci diedero la coperta, mentre dietro a noi, dietro le vetrate, c’erano i tedeschi”. E in questa notazione c’è tutto il pudore femminile dinanzi agli aguzzini divenuti “guardoni”. Continua così: “Noi non ci riconoscemmo più. Stavamo strette una all’altra, ma non sapevamo a chi… Poi ci misero in fila per il tatuaggio… Ci tatuarono il numero e da allora diventammo un numero. E questo è il numero sul braccio, 82954”.

Passare dal lavoro nella “Kanada Rampe” al “Sonderkommando”, vuol dire passare dal dramma della “selezione” all’orrore dello “sterminio”, dai binari e vagoni alle camere a gas e forni crematori. Un racconto agghiacciante, pubblicato nel libro “Sonderkommando Auschwitz”, è di Shlomo Venezia, deportato da Atene ad Auschwitz nell’aprile 1944, vivrà 89 anni. L’inizio della fine, quando dalla Rampa i “selezionati” per l’eliminazione venivano fatti entrare nel cortile del “Krematorium”: “La gente, poi, si immetteva in un atrio, e si infilavano nella camera a gas. Le prime persone che entravano, di solito le donne, istintivamente si mettevano sotto le bocche delle docce, in attesa che venisse fuori l’acqua. Credevano che arrivava l’acqua, invece continuava e entrare gente, c’era sempre meno spazio. Alla fine si mischiavano donne, bambini, uomini. Allora cominciavano a dubitare. Cercavano di tornare verso l’ingresso, ma entravano in opera i due tedeschi che stavano all’entrata. Entrato anche l’ultimo, veniva chiusa la porta. Erano stipati come le sardine”.

Ed ecco la fine: “La camera a gas era sotto terra. Sopra c’erano delle botole. Lì il tedesco apriva la scatola del Zyklon B , erano sassolini. Si metteva la maschera e buttava tutto dentro. Prima di iniziare a lavorare toccava aspettare un bel po’, una ventina di minuti, anche di più. Venivano accesi dei ventilatori e di sopra levavamo i coperchi: dovevamo far arieggiare un po’ questa camera, per fare uscire almeno una parte del gas. C’erano i ragazzi addetti a portar fuori i cadaveri. Poi, quando tutto era finito, entravano dei ragazzi con le pompe per pulire per terra, anche le pareti. I muri venivano ogni volta imbiancati”.

a sin, viene ucciso sulla strada chi non riesce a tenere il passo, Varsavia 1945

A questo punto il macabro lavoro, quindi la catena di montaggio dell’orrore: “Il mio compito era quello di tagliare i capelli alle donne, solo alle donne, perché erano quelle che avevano i capelli lunghi e le trecce. E il ‘dentista’, vicino a me, altro non doveva fare che levare via i denti ai cadaveri, denti d’oro, protesi. Poi i corpi venivano portati vicino al montacarichi: lì c’erano due addetti che li prendevano, li buttavano sopra e li facevano salire su, a pianterreno, nella sala dove c’erano i forni crematori”.

I ricordi accorati di chi non è tornato

Nel “Sommerkommande” del “Krematorium”, con Shlomo, il fratello Maurice Venezia, i cugini Dario e Jaacob Gabbai, deportati insieme a lui, salvi per l’evacuazione a Mathausen, poi vissuti 92, 98, 81 anni; e Nicolò Sagi , arrestato a Fiume nel marzo 1944, insieme a madre, moglie e figlio Luigi, deportato il mese dopo con madre e figlio dalla Risiera di San Saba – solo la moglie vi restò perché cattolica – e ucciso nel lager il 7 ottobre 1944 a 58 anni. Ecco il ricordo accorato del figlio Luigi Sagi : “Lui era al crematorio IV. Una volta l’ho visto, papà, e quello fu un trauma. Mi chiamarono, era a metà dell’estate, non so esattamente che giorno: papà aveva corrotto le SS, i Kapos e mi fu concesso di entrare nel blocco 13 per cinque minuti. E lì rividi mio padre. Mi abbracciò. Mi disse: ‘Abbi forza, non pensare a me perché io ho già passato una guerra, quindi io me la caverò. Tu cerca di risparmiare le forze. Tu pensa a te stesso. Fatti coraggio, resisti!’. E mi disse anche: ‘T’aiuterò’. E lo vidi piangere. L’incontro è durato non più di cinque minuti. Non l’ho mai più rivisto. Mi fece giungere di tanto in tanto delle monete d‘oro, poi naturalmente lui morì durante la rivolta del 7 ottobre”.

Roberto Benigni in “La vita è bella” , sembra quasi evocare il finale del figlio salvo, anche se di età ben diversa, e il padre morto da martire nella rivolta contro i carnefici.

Altrettanto accorato il ricordo di Giacobbe Modiano, deportato da Rodi nell’estate del 1944, con i figli Samuel di 14 anni e Lucia di 17 anni, stroncata dagli stenti, nel settembre si consegnò stremato all’infermeria del “Revier” dove fu “selezionato” e poi eliminato. Il figlio Samuel Modiano ne parla così, con riferimento alla morte della sorella che non resistette alle sofferenze del Lager: “Poco tempo dopo è toccato anche a mio papà, che era un uomo forte, duro. Era un pezzo d’uomo e aveva un carattere forte, però non aveva accettato quella vita. Io e lui dormivamo nello stesso letto, uno vicino all’altro. Mi ricordo qualche carezza che mi faceva, qualche abbraccio, forse per darmi coraggio… poi s’è lasciato andare, non ha reagito come avevo fatto io. Aveva rifiutato completamente di combattere, non voleva farsi accorgere. Ma io l’avevo capito. E poi non ha accettato la fine di mia sorella… poco tempo dopo se n’è andato”.

Una fine ugualmente dolorosa quella di Vanda Maestro, a soli 25 anni, evocata da Luciana Nissim, entrambe arrestate e deportate da Fossoli con Primo Levi, come abbiamo ricordato al termine del primo articolo citando la cartolina postale da loro firmata e spedita all’amica mentre il treno che li portava ad Auschwitz il 22 febbraio 1944 transitava per Bolzano: “La mia amica Vanda… Andavo a vederla ogni sera. Evidentemente. Vanda è stata una sommersa subito. Le si sono subito gonfiate le gambe, si trascinava a stento, non si lavava, mentre io mi lavavo tutti i giorni. Era un modo di mantenere un minimo di coerenza con se stessi. Era un modo per sopravvivere, sì”.

La situazione precipita: “Quando sono stata trasferita, in settembre, l’ho vista l’ultima volta. Era in un blocco di convalescenza. Me la ricordo tutta rattrappita, stesa per terra, stanca, malandata. Ha detto: ‘Fai bene ad andare via… se avrai una bambina, chiamala Vanda’”. Ed ecco la tragica conclusione: “M’han detto poi che un mese dopo l’hanno selezionata, ma che alcune amiche le hanno dato un sonnifero, così lei si è addormentata, è arrivata addormentata. Ho avuto una bambina che è nata morta. La bambina che ho avuto si chiamava Vanda”. La Nissim, entrata dopo l’8 settembre nelle file della Resistenza, in un trasferimento verso un lager tedesco era riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco fino all’arrivo degli americani, è morta a 79 anni.

Conclusioni

E il lavoro? Raffrontiamo il motto all’ingresso di Auschwitz, “ Arbeit Macht Frei”, cioè “Il lavoro rende liberi”, alle parole di Ottaviano Danelon: “Chi moriva per primo? Quello che lavorava. Il lavoro era determinante per l’eliminazione”. E allo sfogo accorato di Luigi Sagi: “ Otto chilometri al giorno per andare a lavorare, con quella minestra schifosa, con la diarrea che avevamo, con la febbre tifoidea. Io mi chiedo ancora oggi come ho fatto a tirare avanti. E’ incredibile”.

allestito nei blocchi dello Stammlager di Auschwitz, marzo 1945

Il sopravvissuto ha usato la parola “incredibile” per la propria resistenza. Ma va riferita a tutto l’orrore documentato nella mostra ed è un eufemismo, perché sembrerebbe inimmaginabile, anche al di là dell’incubo più cupo e allucinato, che tale orrore sia avvenuto. Eppure è avvenuto, e per questo potrebbe tornare. “Il sonno della ragione genera mostri”, è stato detto, e la ragione anche se ora appare sveglia – e non dovunque – potrebbe riaddormentarsi. Questo verrà evitato quanto più resterà viva la coscienza dei rischi che torni l’imbarbarimento delle coscienze sempre in agguato. Tanto più che non sempre la storia è maestra di vita, bisogna vigilare perché certe aberrazioni non si ripetano, e rievocarle ricostruendone le modalità criminali e disumane aiuta di certo a scongiurarle.

Quindi dobbiamo essere grati agli organizzatori della mostra al Museo della Shoah, ai ricercatori e curatori Sara Berger e Marcello Pezzetti per l’impegno costante nel documentare l’incredibile e l’inimmaginabile dando l’evidenza visiva che dà sostanza all’ammonimento di Primo Levi: “Meditate che questo è stato”.

Lidia Maksimowics, dopo il bacio di Papa Francesco al tatuaggio 70072 impresso sulla sua schiena, ha lanciato questo appello alle nuove generazioni tramite Vatican News e la Radio Vaticana: “Nelle vostre giovani mani c’è il futuro del mondo. Ascoltate le mie parole, andate a visitare Auschwitz e Birkenau e facciate in modo che non torni mai più questa atrocità. Quella storia non deve più ripetersi”. Perchè, pur se incredibile e inimmaginabile, e aggiungiamo umanamente inconcepibile, “questo è stato”!

nel febbraio-marzo ’45

Se questo è un uomo..

Info

Fondazione Museo della Shoah, Casina dei Vailati,Via del Portico d’Ottavia, 29. Da domenica a giovedì ore 10-17, venerdì ore 10-13, sabato chiuso. Ingresso gratuito. Tel. 06.68139598. Catalogo “Dall’Italia ad Auschwitz” di Sara Beger e Marcello Pezzetti, Gangemi Editore International, gennaio 2021, pp. 256, formato 17 x 24; dal Catalogo sono tratte le citazioni e notizie del testo. Cfr. i nostri precedenti articoli: nel sito www.arteculturaoggi.com sulle mostre alla Casina dei Vailati il 28 ottobre, 2 novembre e 19 aprile 2017, al Vittoriano il 24 novembre 2013, 5 giugno 2014, 1° febbraio 2016; in cultura.inabruzzo.it, sulla cultura ebraica 22 agosto 2009 (l’ultimo sito non è più raggiungibile, gli articoli – disponibili – saranno trasferiti su altro sito).

Questo è un uomo…

Foto

Le immagini – tranne quella di chiusura – sono tratte dal Catalogo, si ringrazia l’Editore, la Fondazione Museo della Shoah che ce lo ha cortesemnte fornito, con i titolari dei diritti, per l’opportunità offerta. Si sono alternate immagini d’epoca del lager con i disegni dei sopravvissuti, in un film dell’orrore, si riferiscono alla 4^ sezione della mostra. In apertura, Liliana Segre, deportata ad Auschwitz a 13 anni, nominata senatrice a vita il 19 gennaio 2018 dal presidente Sergio Mattarella, nella 1^ seduta della XVIII legislatura 23 marzo 2018; seguono, Birkenau. Ebree ungheresi, appena rapate, vestite male e immatricolate, pronte all’appello, luglio 1944, e Jerzy Potrzebowski, Deportati non abili trasferiti ai sottocampi con le camere a gas di Birkenau,1950; poi, Liliana Segre a 13 anni, poco prima della deportazione ad Auschwitz, 1943, e Jan Komski, Tempo di cena (Obiad) , Auschwitz, 1970-80; quindi, Birkenau, settore BII: Interno di una baracca, con le scritte (tipo “Il lavoro rende liberi”…) “L’onestà è la miglior moneta”, “Il parlare è d’argento, il tacere è d’oro”, “Un pidocchio la tua morte”, febbraio 1945, e M.M. (anonimo): Il blocco 12, “della morte”, con gli “incurabili” “selezionati”e uccisi, 1942-44, pastello; inoltre, Birkenau, settore BIa: Interno di una baracca “per la quarantena maschile”, con le fetide latrine, e Alfred Kantor, Scena di fame (Hungerszene), barile di zuppa, baracca BTb 1945; ancora, Auschwitz III (Monowitz), Kommando di lavoro, i deportati vanno verso le fabbriche della Buna, 1944, e Alfred Kantor, Appello dal primo mattino alla tarda notte, a Birkenau, 1945; continua, Birkenau, Deportati lavorano per costruire magazzini per le patate, 1943, e Mieczyslaw Koscielniak, Appello nel campo-madre, ad Auschwitz, 1972-73, olio su tela; prosegue, Auschwitz, Le officine siderurgiche Weichsel-Union-Metallwerke, dove lavorò anche Liliana Segre, e Naomi Judkowski, “Punizione durante l’appello”, in ginocchio, a mani alzate, prese a calci 1945; poi, Auschwitz, Deportati al lavoro nell’officina DAM (Deutsche Ausrustungswerke) gestita dalle SS, e Alfred Kantor, Punizione per l’accusa di “ladro di zuppa”, inferta da altri deportati 1945, disegno; quindi, Auschwitz III (Monoiwitz): Distribuzione della zuppa ai deportati che lavorano nella IG Farben, e Alfred Kantor, “Ragazze con le teste rasate nel campo delle donne. lavoro da uomini con il freddo con vestiti sottili“, 1945, disegno; inoltre, “Zentralsauna”, doccia dopo l’immatricolazione, questa volta acqua e non gas, e Birkenau, La “Zentralsauna” dopo la liberazione delle truppe sovietiche, 1945; ancora, Wladyslaw Siwek, Selezione di donne a Birkenau, Polonia 1945, acquerello su carta, e Auschwitz-Birkenau, Cadaveri di ex deportati trovati dinanzi alle baracche, febbraio 1945; continua, Janina Tollik, Il vestibolo della morte, cortile del blocco 25 del Frauenlager, con le deportate da eliminare perchè non sono più in grado di lavorare, e Kolin, Repubblica Ceca, Deportati evacuati su vagoni scoperti da Auschwitz verso i lager del Reich dinanzi all’avanzata dei sovietici, 24 gennaio 1945; prosegue, Naomi Judkowski, Infermeria (Revier), appello al matttino “Solo tre morte, le altre vivono ancora” 1945, e Birkenau, Carro con cadaveri in attesa di essere sepolti, febbraio 1945; poi, Naomi Judkowski, Evacuazione, da Auschwitz verso Breslavia il 18 gennaio 1945, a sin, viene ucciso sulla strada chi non riesce a tenere il passo, Varsavia 1945, e Mieczyslaw Koscielniak, Bruciatura di documenti il 18 gennaio 1945, Polonia 1972; quindi, Auschwitz, Deportati italiani e sloveni liberati, tra cui la triestina Cirilla Marc, febbraio-marzo 1945, e Zbigniew Ofinowski, Marcia di evacuazione, da Auschwitz a 60 Km da Wroclaw, Slesia , Rubnik 1946; inoltre, Birkenau, Alcuni bambini sopravvissuti escono dalla baracca del BIIe, già “Zigeunerlager”, dopo la liberazione, tra i superstiti le sorelline italiane Andra e Tatiana Bucci, fine gennaio 1945, e Birkenau, Corteo di casse con salme dopo la liberazione verso la fossa ad Auschwitz, 28 febbraio 1945; ancora, Birkenau, Deportati malati, dopo la liberazione vengono trasferiti all’ospedale allestito nei blocchi dello Stammlager di Auschwitz, marzo 1945; continua, Sopravvissuti ad Auschwitz alla frontiera tra Ungheria e Jugoslavia, a dx Paola Cencic, alla sua dx Polda Grunden, dietro loro la sorella di Paola, Rosa Cencic, l’altra sorella Amalia Cencis morta, a sin. Maria Rudolf ed Elena Jarc, agosto 1945; infine, Edoardo Finzi dopo la liberazione da Auschwitz, febbraio-marzo ’45. Se questo è un uomo…., e Edoardo Finzi negli anni ’40, con la sua umanità intangibilr. Questo è un uomo…; in chiusura, Il commiato tra Papa Francesco e Silvia Maksymowicz, dopo il bacio al tatuaggio di Auschwitz.

Questo secondo servizio su Auschwitz inizia, invece, con l’essere stato conferito da Gianni Letta, il premio “De Sanctis” a Liliana Segre, senatrice nominata da Mattarella, rappresentata in una foto che la ritrae mentre parla al Senato, ancora con foto e disegni in un film “dell’orrore” veramente vissuto.

Si riprende con Liliana Segre deportata con il padre mentre cercavano di rifugiarsi in Svizzera, che trova la salvezza nel lavoro di fabbrica a soli 13 anni verso il Lager in Germania, dove fu poi, liberata con la nomina a senatrice e il riconoscimento del premio “De Sanctis”.

Questo altro racconto della mostra “Dall’Italia ad Auschwitz” realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah, della Casina dei Vailati, sulla deportazione degli italiani con documenti e immagini d’epoca e fotografie di vite sconvolte, spesso cancellate dalla follia criminale e disumana di cui abbiamo trattato ampiamente nel primo commento delle tre parti della mostra, nelle maniacali e criminali efferatezze dei Lager, dove quelli che non erano eliminati, venivano destinati al lavoro forzato.

La fabbrica non si fermava mai, con una descrizione di vita e di lavoro, che il Levante descrive come sa, quasi a farlo vedere, in tutta la sua realtà e in tutti suoi particolari: disinfezione, taglio di capelli, docce e vestiario, immatricolazioni con numeri scritti sul braccio.

Selezioni e sperimentazioni negli ospedali e nelle infermerie, con immagini eloquenti di ulteriori barbarie per il dilagare di malattie di tutti i tipi, per spaventare con condizioni di lavoro e tanto altro.

Ancora scene raccapriccianti con disegni e illustrazioni di realtà non vivibili e rappresentativi di un orrore sproporzionato non concepibile, impossibile anche da immaginare.

Umanità bersagliata, maltrattata, storpiata, spenta e con tanti termini simili da poter usare.

Dopo la lettura di questi due servizi del Levante si resta vuoti, privi di sentimenti, con un senso della vita imprevedibile, che ti lascia insensibile, spento fisicamente, intellettualmente e spiritualmente, con momenti di sconforto e con la voglia di piangere, di pregare Dio, per tornare ad essere un uomo, in pace con sé stessi e con gli altri.

Leggendo la sintesi di Francesco delle infamie perpetrate nel lager della morte, come negli altri consimili, resta intatta l’impressione che viene dall’analisi dettagliata in cui l’orrore viene reso in tutte le sue fasi incalzanti in un sadismo criminale insieme ad una folle insensatezza. L’umanità viene “bersagliata, maltrattata, storpiata, spenta”, come scrive immedesimandosi, e se dopo la rievocazione delle terribili sequenze della mostra si resta “vuoti e privi di sentimenti”, fino ad avere “momenti di sconforto e voglia di piangere”, vuol dire che testo e immagini rispondono all’appello di Primo Levi: “Riocordatevi che questo è stato”. L’ “infamia tedesca” – per usare le parole di una precedente mostra sulla Shoah – resta scolpita nelle due immagini che abbiamo voluto porre al termine come sigillo finale, “Se questo è un uomo…” e “Questo è un uomo”: un monito che fa venire a Francesco “la voglia di piangere, di pregare Dio, per tornare ad essere un uomo, in pace con sé stessi e con gli altri”. “Missione compiuta”, potranno dire Marcello Pezzetti e Sara Berger, realizzatori di una mostra il cui racconto suscita tali sentimenti. La notte della ragione genera mostri, solo ricordando si può evitare che l’orrore si ripeta sotto qualunque forma e apparenza. E l’accorata meditazione di Francesco va in questa direzione.