[Ripubblichiamo l’articolo uscito senza immagini e senza citazioni nel sito www.arteculturaoggi.com il 12 marzo 2017]

di Romano Maria Levante

Abbiamo già presentato in anticipo la mostra “Valerio Adami. Metafisiche e metamorfosi” che dal 19 gennaio al 26 febbraio 2017 ha esposto 60 opere pittoriche dell’artista i cui capisaldi sono l’interpretazione molto personale della funzione della linea e del colore, con l’importanza fondamentale del disegno preparatorio. La mostra si è svolta nell’Accademia d’Ungheria, e in altre due “location” collegate, la Galleria André e la Galleria Mucciaccia, ed è stata curata da Lea Mattarella con il catalogo di Carlo Cambi Editore in cui vi sono 10 saggi a corredo della ricca iconografia; la raccontiamo brevemente.

La linea narrativa dell’artista: il segno e il colore

Prima di dare conto della galleria di opere esposte completiamo l’inquadramento della peculiare cifra artistica di Valerio Adami, di cui abbiamo già indicato i capisaldi stilistici e di contenuto, con quella che Octavio Paz definisce la sua “linea narrativa” ispirandosi alle parole della stesso artista il quale è prodigo di analisi dell’arte e autoanalisi della propria, cosa che lo avvicina a De Chirico al quale lo accostano anche altri aspetti peculiari, come abbiamo evidenziato in precedenza.

Ecco cosa scrive: “Disegnare è una occupazione letteraria. Io non abbandono un disegno fino a quando posso scriverci la parola fine… Mi piacerebbe che anche in pittura si potessero usare le parole prosa e poesia per definire così il mio lavoro come una pittura in prosa. L’impulso narrativo è essenziale”, e, aggiungiamo, in lui si manifesta in forma sintetica attraverso il segno.

Ha una propria autonomia, il disegno non segue qualcosa di preordinato ma si sviluppa in sequenza. “La linea, da parte sua – rileva Paz – è una successione di punti o, se si vuole, una successione di ponti fra un punto e un altro”. In quanto tale è la forma migliore di rappresentare il tempo: “Retta o sinuosa, circolare o spiraliforme, la linea va sempre da un qui a un altrove. La linea cammina, si raddoppia senza fine e senza fine ci racconta il suo tragitto: la linea va sempre transitando. per questo è narrativa”.

Così si esprime: “E che cosa racconta la linea? Ogni sorta di eventi e di idee nel tempo, e che sono tempo. Tuttavia, la linea non parla: per raccontare deve inventare delle forme adatte a farlo. I racconti della linea sono le forme che essa disegna”. Anche perché, spiega nelle “Sinopie”, “cerco nel disegno gli equivalenti di passato remoto, presente & futuro”.

Ma come decifrare questo racconto? Lo spiega l’artista: “Lo strumento per leggere il disegno è il colore, come la voce è lo strumento per leggere la parola scritta”, torna l’equiparazione tra pittura e letteratura, lo ribadisce Paz: “La voce – l’intonazione, è il colore della scrittura; il colore è la voce della pittura . I colori danno voce alle forme di Adami… Via via che avanza, la linea racconta e traccia una storia o diverse storie; i colori danno corpo e voce a queste storie”.

E come sono questi colori? .Netti e precisi, senza chiaroscuri né modulazioni, quasi fossero creati incontaminati dall’aria e dalla luce, ma non sono colori puri sebbene possano sembrare tali. Lo stesso artista nell’intervista a Penot dello scorso anno dice che si tratta di “colori piatti, sì, ma non sono stesure di colori puri. Io preparo sempre in anticipo, nei barattoli, centinaia di toni diversi che utilizzo a seconda delle emozioni che cerco di creare”. E aggiunge: “Io non disegno mai senza pensare al colore, E’ quella la finalità del mio viaggio! Tutte le mie esitazioni iniziali, tutte le mie cancellature debbono scomparire dietro le stesure di colore… Tutto partecipa alla scelta: il braccio, gli occhi, il cuore, il pensiero”. Conclude così: “Alla fin fine, .mi lascerò trasportare da uno stato d’animo malinconico? O mi lascerò guidare da un’idea puramente plastica?”.

Il risultato lo sottolinea con un’immagine efficace la curatrice Lea Mattarella: “Adami ha tolto la corona dalla testa di quella che è stata la regina della pittura del Novecento, della cosiddetta modernità nata con gli impressionisti: la pennellata”.

E spiega come: “Adami elimina il tocco, il segno del pennello che colpisce la tela”. Così “il colore è dato per campiture, è intatto, non conosce incertezze né comunica tensioni coi suoi contorni. Sta bene, è al sicuro tra linee chiuse che ne proteggono l’integrità, la certezza, la fermezza del ruolo”.

L’autoanalisi artistica nelle “Stanze” di Adami

Nelle “Stanze” l’artista sintetizza: “Contorno chiuso, campiture, ordine compositivo: sono queste le regole”. E precisa: “Solo il cuore può capire di che si tratta – e se di stile si tratta , questo nasce dall’idea ma si produce nel tatto delle mani”, una manualità che spesso sottolinea.

Si sofferma sulla forma, lui che mette in primo piano il segno libero da vincoli: “La forma è parola diurna e con questa ci si deve rivolgere agli altri, mentre la non forma è quel silenzio notturno che ci chiude in noi stessi e nel sogno – l’uno e l’altra convivono, e giorno e notte si susseguono”.

E spiega: “La forma è persistente. Chiusa nel palmo di una mano, se ne sta ben ferma nella stanza della memoria. Da qui nascono le forme, molteplici e complicate, l’occhio del pittore le fissa nel contorno e ne cerca la ragione -ma questa abita il cuore… Infinite combinazioni ruotano disegnando, poi appare di nuovo una forma finita”.

Torna ancora sul tema: “Dapprima la forma appare chiusa in se stessa, specchio di quel che l’occhio vede e la mano tocca; vedendola, toccandola e pensandola in un percorso metaforico, la forma uscirà da se stessa e sarà diversa – diversa nel procedere, nell’aggiungere e nel togliere per somiglianze, per stanze poetiche, ecc.”.

Ed ecco come opera praticamente: “Disegno di ora in ora, disegno il destino del colore, disegno quel che vedo e quel che tocco, cancello più volte: l’oggetto si attraversa meglio nel cancellarlo e meglio si conosce nel ripeterlo. La gomma nella mano sinistra è l’attesa del tempo che passa – il mio volto che invecchia. L’unico augurio appropriato, quello di buon viaggio”.

Il suo viaggio artistico ha l’orizzonte indefinito, in una visione di tipo filosofico: “Rappresentabile/ non rappresentabile/ rappresentabile. Ossia figurabile/non figurabile/figurabile. E ancora, visibile/invisibile/visibile; e così via, per mettere fine alla linea del tempo, per manifestare in un gesto la linea che corre veloce. Così devitalizzato, però, il disegno lascia il suo posto allo schizzo – l’emozione in prima persona!”.

Schizzo, disegno, con segno e colore abbinati in modo personalissimo nei grandi acrilici su tela che colpiscono per la loro forza espressiva hanno l’eco profonda che viene dal passato delle antiche incisioni, vivono nel presente con le assonanze ai fumetti e alla Pop Art, si proiettano nel futuro con il loro messaggio di modernità fantascientifica. E’ giunto il momento della visita alla mostra.

La galleria di metafisiche e metamorfosi di Adami

Introduciamo la galleria di dipinti con le parole della curatrice, che sono state da guida alla nostra visita: “Le figure di Valerio Adami, le sue immagini, non vanno prese di petto, non devi cercare di comprenderle. Le devi ascoltare… I suoi quadri richiedono contemplazione”.

E non parla a caso di “ascoltare”, cita l’altro grande scrittore che, come Calvino, gli ha dedicato uno scritto intenso riferito costantemente a lui, Antonio Tabucchi, il quale ricordava “un’affermazione di Adami nella quale l’artista cercava un colore per i suoi disegni, ‘come se cercasse un suono, perché esso ha per lui lo stesso statuto delle note musicali’. Così ascoltare questi quadri non significa solo prendere parte di una storia, ma sentire la nota di un colore, il suo particolare suono”. E’ una visione in cui “questi dipinti sono partiture, l’elemento cromatico le modula, dà il ritmo, le fa vibrare anche laddove, apparentemente, tutto sembra immobile”. L’artista lo conferma rivelando come i suoi barattoli, che sui coperchi recano scritta l’indicazione del colore, “appaiono come la tastiera di un grande strumento”

La curatrice commenta: “A lui, dunque, non resta che suonarlo”, e lo collega a Kandinsky, che gli ispirato il valore della pittura oltre la stessa pittura in una feconda frequentazione: “Per l’artista russo la relazione tra colore/suono/emozione è molto potente. Intitola le sue opere composizioni, improvvisazioni perché hanno uno stretto rapporto con la musica. Adami e Kandinsky non hanno quasi niente in comune, in pratica. Ma la teoria di una connessione tra colore, suono, emozione, trova qui , tra queste metafisiche e metamorfosi, un suo sviluppo originale infallibile”.

Ecco come l’artista esemplifica, rispondendo a una domanda di Penot nell’intervista del 2016, il rapporto tra colore ed emozione: “La Morte di Colombina è dipinta in blu – diversi blu – ritenuti adatti a tradurre un sentimento di malinconia. Se, invece di questo blu, avessi privilegiato un fondo giallo, avrei senza dubbio raccontato un’altra storia, che sarebbe stata quella d’una Colombina solare, luminosa. Ma questa visione serena non mi ha sollecitato, d’istinto, quando ho riportato il disegno sulla tela, sono stato preso da questa malinconia che ho cercato di tradurre in toni blu”.

Tante sono le emozioni, più o meno intense o leggere, come tanti i colori piatti elaborati dall’artista e modellati sulla tela senza pennellate come vengono modulati i suoni su una tastiera.

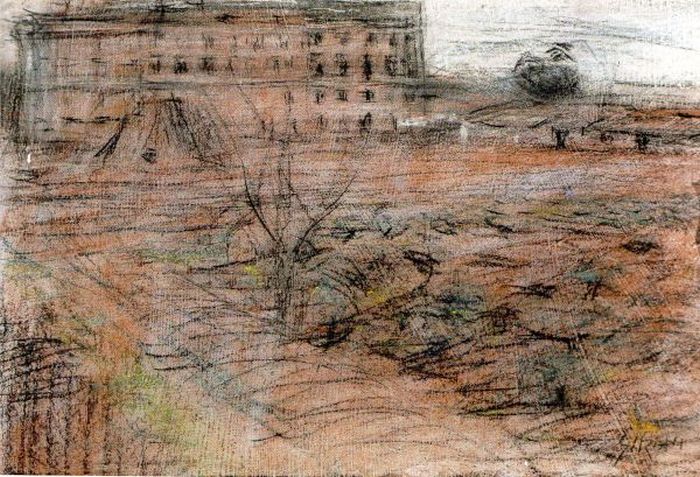

Li abbiamo visti nei dipinti posti nelle pareti del Palazzo Falconieri – e delle due gallerie collegate -.dove sono state esposte composizioni di soggetti diversi accomunate dalle peculiarità della cifra artistica di Adami che abbiamo cercato di evidenziare, tra il segno e il colore, con la base del disegno. Tanto che per metà delle opere, quasi tutte quelle degli ultimi anni, il Catalogo presenta il disegno a matita su carta oltre all’acrilico su tela eseguito dopo uno-due anni.

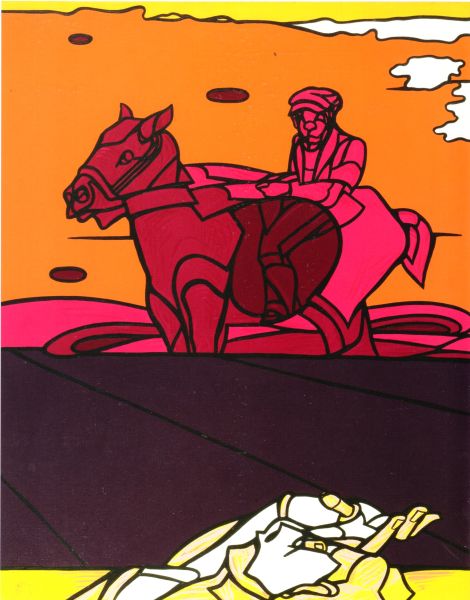

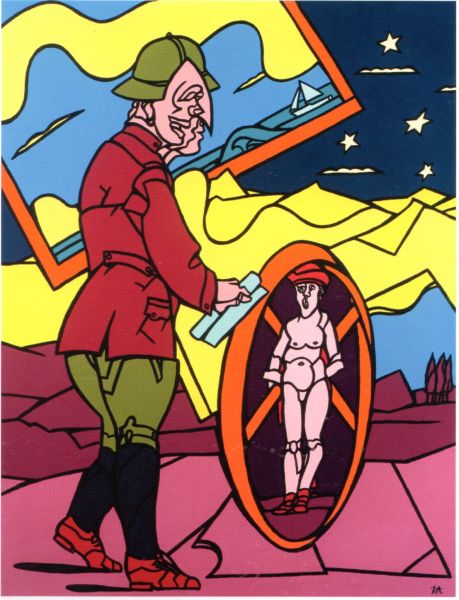

Il segno marcato non solo delimita i contorni ma fa da nervatura alle immagini percorrendole come con arabeschi o cicatrici, e il colore è piatto e monocorde all’interno delle forti linee che delimitano la forma. Evocano il passato delle incisioni settecentesche in un presente da fumetti d’autore e da Pop Art, mentre irrompe il futuro di una modernità evoluta, tra memoria, tradizione e meditazione.

Ci sono da un lato soggetti singoli – e ritratti, tra i quali diversi personaggi celebri – i più numerosi, dall’altro scene con più figure, e anche quadri di denuncia. Le opere esposte per la maggior parte erano dell’ultimo triennio, ma non sono mancate opere a testimonianza della sua produzione negli anni 70, 80, ’90, e del primo decennio del 2000, in una antologica fortemente selettiva.

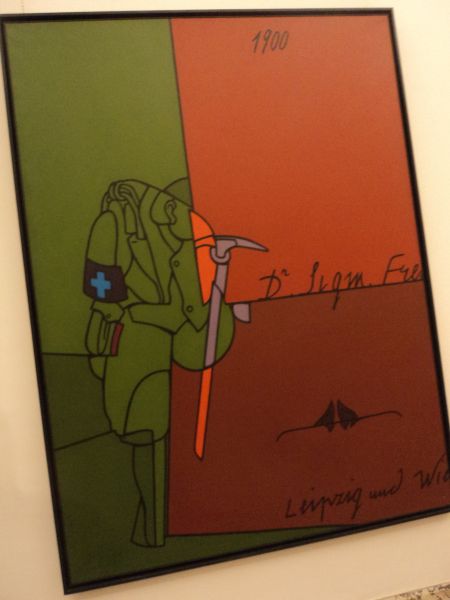

Sulle opere dagli anni ’70 al 2013 rileviamo che la mostra ne ha presentate 3 per gli anni ’70, i “Ritratti” di “Freud” e “Benjamin”, la “Morte di Orfeo”; 2 per gli anni ’80 tra cui “Il ritorno del figliol prodigo” e l’evocativo “Metamorfosi” il dipinto di maggiori dimensioni, 2 metri per 2,60; 5 per gli anni ’90, tra cui il “Ritratto di Berio”, il “Passaggio sul Gange” e il “Muro del Pianto”, due sacralità rituali a confronto; 10 per gli anni ‘2000 fino all’ultimo triennio, tra questi il “Ritratto di Herman Hesse” e di “Antonio Tabucchi”, che come abbiamo visto gli dedicò una citazione molto significativa sul “suono” della sua pittura e un “diario cretese” con annesso racconto mitico sulla “cefalea del Minotauro”; troviamo altri riferimenti in“I nuovi Argonauti (news from Palestine)”, rivisitazione metafisica in occasione di un viaggio in quei luoghi. E una visione paesaggistica in “Quadro in un tramonto”, di vita quotidiana in “Home Sweet Home” e “Folding Screen”, ” Lezioni di nuoto” e “Cine Cine”, fino all’ impegno antimilitarista in”Figura crocifissa – We Want Peace dedicato a Ben Shan”, “La passione della Mira” e soprattutto in “Non ci sono guerre giuste (Ezra Pound)”..

Prevalgono nelle opere citate le tinte calde, come i gialli e i rossi, mentre nell’ultimo triennio sono sempre presenti le tinte fredde, come il verde e soprattutto il blu, in cui identifica la malinconia, in competizione con le tinte calde che persistono fino ad essere dominate in “Studio per brutti Presagi” e a sparire del tutto nell’ultimo quadro esposto, “Giacomo Leopardi recanatese nel letto di morte”, dove la malinconia diventa angoscia con tinte tenebrose, entrambi sono del 2016.

Soffermiamoci sulle opere del triennio 2014-16, cominciando da due composizioni enigmatiche del 2014, “Le Singe (disegno senza parole)” e “Il muro ‘capriccio turco’”, in entrambe una presenza umana dominante con misteriose piccole figure o parti di esse quale contorno allusivo.

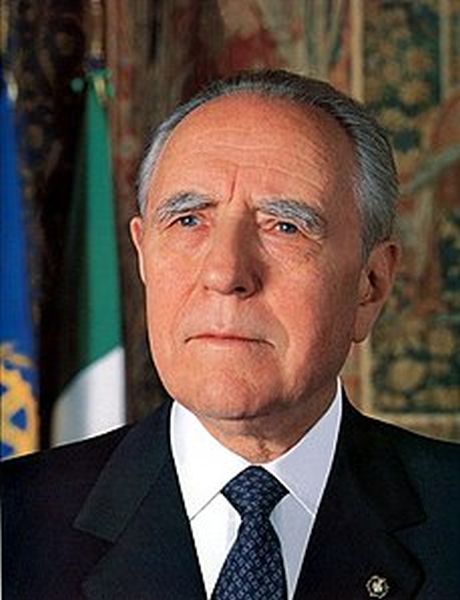

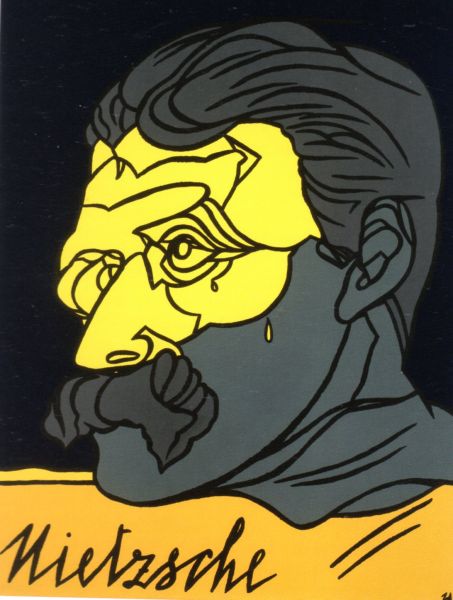

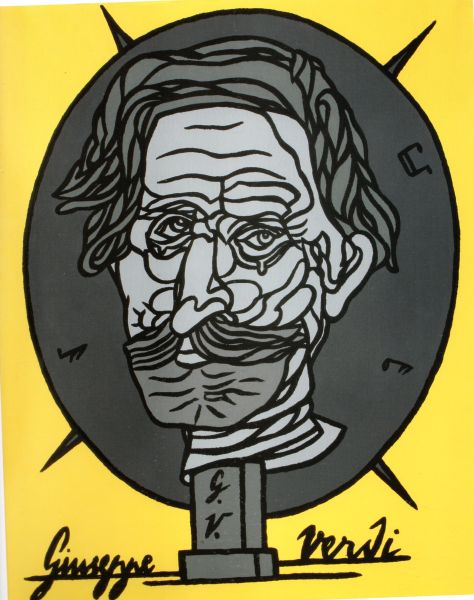

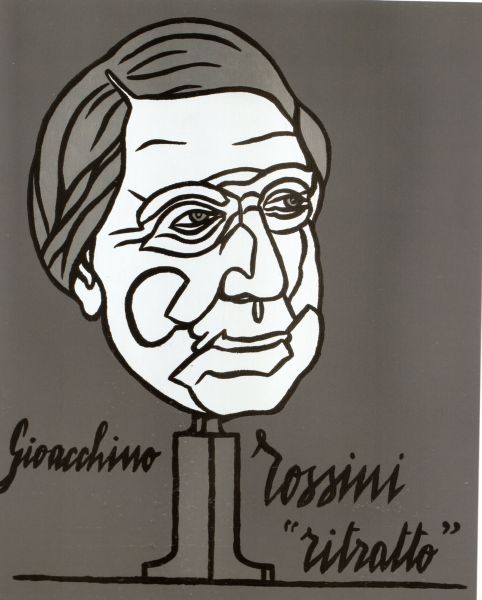

Niente di misterioso, invece, nei “Ritratti“, degli 8 che ricordiamo, 6 sono del 2016: 2 “Autoritratti” uno da giovane, l’altro come un “Giovane James Joyce”, 4 Ritratti di personaggi, “Nietsche” e “Riccardo Wagner”, “Giuseppe Verdi” e “Gioacchino Rossini”, fino a “Filottete morso da una serpe (omaggio a Hayez)” e “Le bouquetin (studio)”.

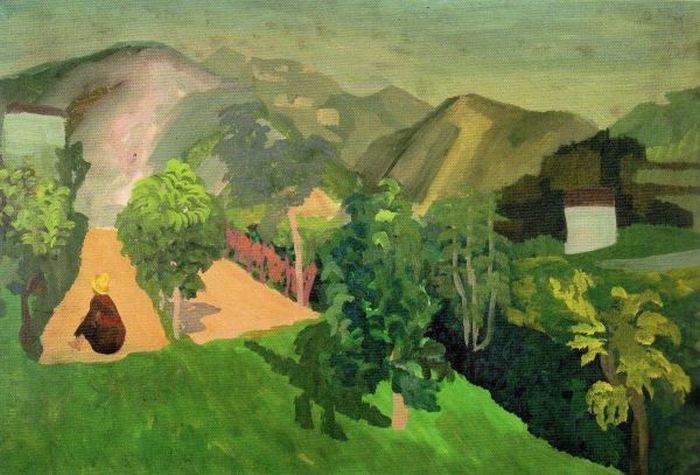

Poi la quotidianità di “Un giallo alla TV”, il volo pindarico di “Sarasvati, Dea della Poesia” e le evocazioni alpestri di “Muflone” e “Passeggiata sulle Alpi”, del 2015, con l’animale a fianco dell’uomo in una serie che parte da “La notte dello stambecco” del 1988. fino a “Scena con due cani” e “Scena d’amore con cane e due violini”, del 2016. Ancora figure singole in primo piano negli“Angeli” raffigurati in 3 suggestive composizioni, “L’ange Dechu”, “L’angelo della sera” e “L’angelo e l’elefante”, immagini serene rispetto all’angoscioso “L’angelo” del 1992, un angelo della morte con la falce che scende accanto al letto del malato.

Diventano due i protagonisti della quotidianità evocata in “Le ore della sera, il passare del giorno”, e“Cercando l’ispirazione” del 2015, “L’incontro” e “Ballo al chiaro di luna” del 2016, accomunati da vitalità e passione anche nel cromatismo addirittura carnale; mentre in “L’arcangelo San Michele che abbatte il demonio da Pelagio Palagi” e “L’ora dell’angelo“, ambedue del 2016, la seconda figura è uno scheletro. La scena si anima con più figure gioiose in “Teatro (‘Sei figure per una Commedia)” e “Siedo e guardo il giorno di un pugile”, anch’essi del 2016, oltre al precedente “Tenerezza (la famiglia)”, 2014.

Non è mancato il paesaggio, come sfondo in “Uomo e donna (durante una vacanza alpestre)”, con la figura femminile dominante rispetto a quella maschile e all’animale nonché all’orizzonte con montagne, cielo azzurro percorso da qualche nuvola e caseggiato; e in primo piano, ma con evocazioni militaresche, nei due soldati che si immaginano contrapposti dalle diverse “uniformi” in “Paesaggio”, e “Sulla spiaggia”, alla figura in divisa in primo piano si aggiungono il paracadute che scende dall’ alto e la minuscola tenda in basso.

L’antimilitarismo è apparso esplicito in “La rancon de la guerre”, e “Memoria del tempo di guerra”, “Commando” e, “Niente di nuovo all’est”, del 2016, che segue di tre anni “La fine di un mondo” del 2013, è quello dei “communists”, una vistosa scritta con la grande falce e martello, una sorta di “si scopron le tombe…” al contrario, tra il rosso e il giallo. Forse anche “Au depart de l’avion” si può leggere in chiave antimilitarista, dinanzi al pianto della madre che viene consolata mentre sullo sfondo si vede un aereo militare in attesa; così, sia pure con maggiori dubbi, “Western con Pinocchio”, del 2016, ce lo fa pensare il fucile in alto e la bandiera piantata in basso. E poi la “Nemesi”, composizione in 4 quadri, nel primo la casa, nel secondo la partenza verso un radioso orizzonte, negli ultimi due i volti affranti con la croce del cimitero sullo sfondo grigio.

Alla scena tragica di “Une Famme chasse la mort” vogliamo contrapporre le immagini volitive di “Ikaros (all’alba)” del 2014 e “Il sogno di volare”, del 2016, che dimostra come la vitalità non solo non sia venuta mai meno ma anzi appaia sublimata nei tempi più recenti.

La lezione di vita per tutti

Un’ultima notazione: la maggior parte delle opere esposte è stata realizzata nel nuovo millennio, dopo il 2000, e quasi un terzo nello scorso anno: precisamente, dei 65 dipinti, circa 10 fino al 2000, e dei 55 realizzati nel nuovo millennio, 15 fino al 2013, e 40 nell’ultimo triennio, di cui 10 nel 2014 e 10 nel 2015, mentre 20 nell’ultimo anno, il 2016.

Quindi l’artista, classe 1935,è ancora attivo eccome! Una longevità artistica non comune, considerando che la sua prima mostra collettiva risale al 1960 e la prima personale al 1964, oltre mezzo secolo di successi in tanti paesi nei vari continenti con una creatività mai scemata nel tempo.

E’ un’ulteriore, straordinaria peculiarità, oggetto dell’ultima domanda all’artista da parte di Penot, nell’intervista del 2016 cui ci siamo riferiti in precedenza. La domanda è stata questa: “”‘Amate la vita! E’ ciò che deve dire un quadro, tanto a chi lo fa, quanto a chi lo guarda’ affermavate all’alba dell’anno 2000. E’ perché amate la vita che continuate a dipingere, a ottant’anni passati?”. La risposta dell’artista è eloquente: “Io continuo a dipingere perché sono in vita e la pittura è tutta la mia vita… E’ una necessità profonda, reale. Il mio cuore batte; il mio cuore dipinge. Quando cesserà di battere cesserà di dipingere”.

Una lezione di vita anche per noi giornalisti, collimante con quella di Indro Montanelli, e chi scrive, quasi coetaneo dell’artista, la mette in pratica quotidianamente. E una lezione esemplare per tutti, perché trovino nella quotidianità motivi di stimolo: la linfa prodigiosa dell’amore per la vita.

Per tutti, quindi, oltre che per l’artista, vale l'”augurio di buon viaggio” con cui si chiudono le sue “Stanze”.

Info

Accademia d’Ungheria in Roma, Istituto Balassi, Palazzo Falconieri – Via Giulia 1, Roma; Galleria André, Via Giulia 175, Roma; Galleria Mucciaccia, Largo Fontanella di Borghese, Roma. Catalogo “Valerio Adami. Metafisiche e Metamorfosi”, a cura di Lea Mattarella, Carlo Cambi Editore, gennaio 2017, pp.222, formato 25 x 34. Bilingue italiano-inglese, con 10 saggi introduttivi, dal catalogo sono tratte le citazioni del testo. Il primo articolo è uscito in questo sito il 16 gennaio u.s. [Aggiornamento : il primo articolo è uscito in questo nuovo sito nei giorni scorsi. Per gli artisti citati cfr. i nostri articoli, in questo sito su De Chirico nel 2019 a novembre 22, 24, 26, a settembre Per gli artisti citati cfr. i nostri articoli, su De Chirico in questo sito nel 2019, novembre 22, 24, 26, settembre 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; in www.arteculturaoggi.com, 17, 21 dicembre 2016, 1° marzo 2015, 20, 26 giugno e 1° luglio 2013: in cultura.inabruzzo.it 8, 10, 11 luglio 2010, 27 agosto, 23 settembre, 22 dicembre 2009 (tale sito non è più raggiungibile, gli articoli saranno trasferiti su altro sito); nei periodici “Metafisica” e “Metaphysical Art” n. 11/12 del 2013. Sulla Pop Art in www.arteculturaoggi.com 22, 29 novembre, 11 dicembre 2012].

Photo

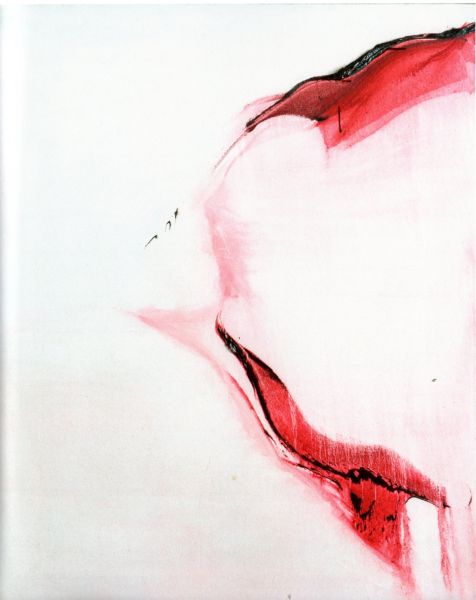

Le immagini sono state riprese da Romano Maria Levante all’inaugurazione della mostra, tranne quelle da 1 a 5, 8, 9, 14, 16, 19 tratte dal Catalogo, si ringrazia l’organizzazione e l’Editore, con i titolari dei diritti, per l’opportunità offerta; sono tutte opere di Adami, in ordine cronologico, in questo articolo le opere dal 2012 al 2016, nel precedente dal 1971 al 2010. In apertura, “Studio per carte postali (J. Derrida) 2012-13; seguono, “La fine di un mondo” 2013 e “Senza titolo” 2014; poi, “La ruota” e “Ikaros (all’alba)”, 2014; quindi, opera non identificata in catalogo e “Le bouquetin (studio)” 2014; inoltre,”The portrait of the artist as a young man James Joyce” 2014 e “Da un giallo alla TV” 2014, ancora, “Passeggiata sulle Alpi” 2014 e “Come down, please” 2015; ancora, “”Bombardier Billy Wells” 2015 e “Scena con due cani” 2016; continua, opera non identificata in catalogo e “Nietsche” 2016; prosegue, “Giuseppe Verdi” e Gioacchinno Rossini” 2016; infine, opera non identificata in catalogo e “La Satyre et sa femme” 2016; in chiusura, opera non identificata in catalogo.