Quando la cronaca diventa favola. E’ avvenuto a Pietracamela, il borgo alle falde del Gran Sasso ferito prima dal terremoto dell’aprile 2009 che ha reso inagibili tante abitazioni, poi dalla caduta massi culminata nel crollo di una parete rocciosa del ”Grottone” del marzo 2011 sulla vallata con le preziose “pitture rupestri” del pittore Guido Montauti travolte dall’evento franoso che ha sconvolto l’assetto ambientale bloccando i collegamenti nella parte estrema e del paese e quelli verso la montagna, dal Piano delle mandorle a Campo Pericoli, fino a Campo Imperatore.

La cronaca che diventa favola

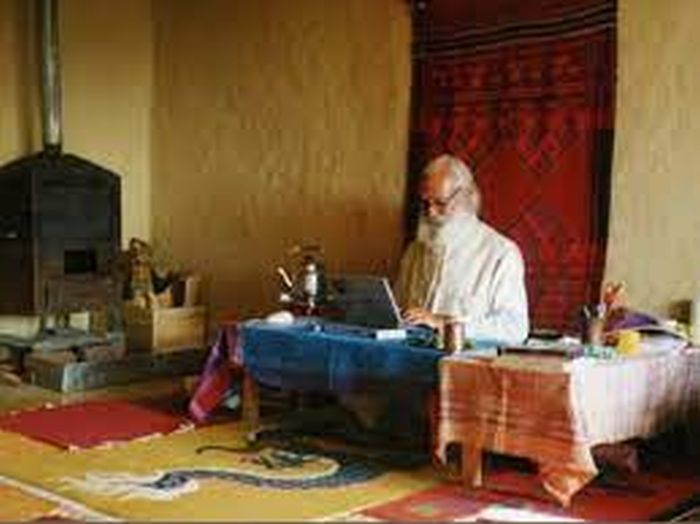

Ne abbiamo ricordato di recente la cronaca richiamata dalle fotografie al pittore sul “Grottone” scattate nel lontano passato da Aligi Bonaducee rinvenute dal figlio Flavio, entrambi ideatori e curatori della mostra in cui sono esposte, visitabile presso il “Museo delle genti e degli antichi mestieri” nel Municipio del paese. Una cronaca che, lo ripetiamo, ci ha lasciati attoniti per la circostanza, apparsa straordinaria, che le immagini inedite ritrovate casualmente solo di recente mostrano il pittore nella parte del “Grottone”, dove chiese ad Aligi di essere fotografato, che molto tempo dopo gli scatti, nel 2011, è crollata travolgendo a valle le pitture da lui dipinte con il gruppo del Pastore Bianco” sulle rocce della “Grotta dei Segaturi”. Come ci lascia attoniti e felici la notizia giunta adesso, secondo cui i primi finanziamenti per la messa in sicurezza, che sembravano essersi allontanati dopo i primi impegni rimasti disattesi, sono stati assicurati con un decreto comunicato al Comune l’11 settembre 2012, una settimana dopo la pubblicazione del nostro servizio.

Ci guardiamo bene dallo scambiare il “post hoc” con il “propter hoc”, si tratta di un provvedimento dall’iter complesso firmato un mese prima, precisamente il 13 agosto 2012: lo stesso giorno dell’apertura della mostra incentrata sull’immagine del pittore in anni lontani alla sommità della vallata sconvolta dal crollo verificatosi proprio nella grotta in cui veniva ritratto. Ebbene, nel commentare le immagini avevamo sottolineato questa presenza ammonitrice che poneva dinanzi alla responsabilità di tutti l’esigenza di un intervento per la messa in sicurezza e il ripristino dell’arte e dell’ambiente sfregiati; diamo atto che il senso di responsabilità alfine ha prevalso.

La risposta positiva nella sua coincidenza temporale dopo il protrarsi dell’attesa ha fatto sentire il sapore della favola al di sopra della cronaca, dinanzi a una sequenza che ci ha stupito per i suoi “segni” così significativi per chi non rifugge dal dare speciali significati a misteriosi collegamenti.

La frana

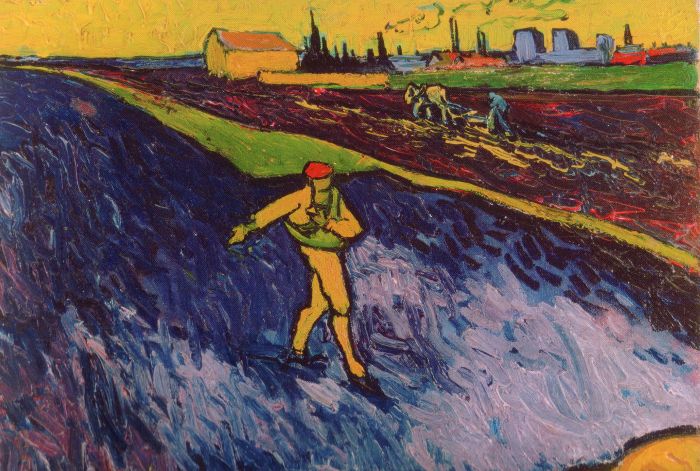

Torniamo alla cronaca per render conto del provvedimento e del seguito che gli sarà dato, non prima di concludere il richiamo alla “puntata precedente” della nostra storia estendendo a un raggio più vasto l’appello che avevamo rivolto a un solo artista. Nel momento in cui ci si prepara ai primi interventi operativi crediamo utile ogni contributo di idee che possa venire da varie parti per il recupero ambientale e per il nuovo assetto delle “pitture rupestri” quando sarà possibile realizzarlo. Sarà un modo di mostrare in concreto amore per quei luoghi e per il grande artista Guido Montauti che vi si è ispirato e vi ha lasciato i segni della sua arte: e questo fornendo spunti e suggerimenti rivolti a chi avrà la responsabilità e la regia degli interventi.

La presenza ammonitrice del pittore, che sembra essere tornato sui luoghi da lui tanto amati nelle immagini scattate a suo tempo da Aligi, con il contestuale sbocco positivo della questione vitale dei finanziamenti, fa sì che oltre al “percorso”, cui pensa il sindaco per il nuovo assetto delle “pitture rupestri”, il nome di Montauti possa essere dato anche alla vallata sotto il ”Grottone”: nella zona che termina con la “Grotta dei Segaturi” ora scomparsa, distrutta dalla frana che ha travolto i suoi dipinti. Più che una proposta è un moto spontaneo dell’animo, spinti come siamo dalla consuetudine che avevamo con il pittore scomparso e sensibili ai “segni” misteriosi di questa favola vera.

I primi finanziamenti per la messa in sicurezza

Tornare dalla favola alla cronaca è come passare dalla poesia alla prosa, cosa tanto più difficile se è quella burocratica dei decreti della pubblica amministrazione, ma è una prosa così attesa da apparire poetica. La premessa, fatta di un lungo elenco di riferimenti a norme e adempimenti, ben 23, evidenzia l’intero percorso di un iter complesso che inizia dal sopralluogo del 17 giugno 2009, poco più di due mesi dopo il sisma, per la “caduta massi in località Capo le Vene”, appunto il nostro “Grottone”; i rilievi compiuti accertarono “il nesso di causalità con l’evento sismico del 6 aprile” e lo certificarono.

Lo spigolo incombente

Seguono ulteriori passaggi: il 23 novembre 2010 il Comune trasmette lo “Studio geologico-tecnico per la valutazione e mitigazione del rischio frane da crollo coinvolgenti l’abitato di Pietracamela e dintorni”, il 28 dicembre viene richiesta la quantificazione dell’onere relativo. Finché i crolli del 18 marzo 2011 con la loro violenza dirompente hanno richiamato all’urgenza della messa in sicurezza in una situazione gravemente compromessa dall’evento franoso ben più rovinoso del precedente, anch’esso riconosciuto dal sopralluogo del successivo 13 aprile come “predisposto dall’evento sismico”.

Il 12 aprile 2011 il Comune trasmette agli organismi competenti lo “Studio di fattibilità per gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei crolli di massi rocciosi del 18.3. 2011”, fino al progetto preliminare per gli “Interventi di urgenza per la messa in sicurezza del promontorio Capo Le Vene, lotto I” trasmesso sempre dal Comune il 31 ottobre 2011.

Il Comune di Pietracamela si è dunque attivato con il sindaco Antonio Di Giustino in prima fila per quanto di sua competenza, presentando sin dal novembre 2010 lo studio geologico con gli interventi necessari per 4,8 milioni di euro; le verifiche e i passaggi autorizzativi hanno portato a questo primo lotto di interventi più urgenti per 510 mila euro, si confida che il resto segua in tempi ragionevoli.

Tali interventi riguardano espressamente la sicurezza della parete rocciosa, quindi a prima vista sembrerebbero per ora esclusi quelli di ripristino ambientale con il recupero delle “pitture rupestri”. La conformazione della zona, però, impone di non trascurare neppure nell’attuale prima fase questi aspetti, perché si tratta comunque di ripristinare i collegamenti per accedere alla zona; quindi la riapertura dei sentieri sul Canale e a Sopratore verso il Piano della mandorle, Campo Pericoli e quindi Campo Imperatore dovrebbe essere assicurata; così come una parte del “percorso Montauti” che incrocia lo stesso itinerario e potrà consentire intanto l’accesso alla parte pittorica superstite.

La parola al sindaco Antonio Di Giustino

A questo punto, avuta la notizia del decreto appena pervenuto dal consigliere comunale Aligi Bonaduce, il 12 settembre abbiamo sentito il sindaco per avere indicazioni su come intende procedere, all’interno delle procedure realizzative e di controllo previste, richiamate espressamente nei 5 articoli del decreto che lo nomina “soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento”.

La reazione a caldo di Antonio Di Giustino rivela un entusiasmo contagioso dopo la sfiducia seguita alla lunga e finora vana attesa: “Temevo che per quest’inverno non si sarebbe neppure cominciato ad affrontare il problema, ora quelli che sembravano solo miei sogni possono diventare realtà, compreso il recupero dell’itinerario turistico e il percorso per le ‘pitture rupestri’ sopravvissute”.

Non è un momento di esaltazione, il sindaco è molto preciso: “Sono in contatto con gli ingegneri dell’Enel che attendono solo un segnale del Comune per creare un percorso nuovo sul Canale nella sua continuità; ora posso dare questo segnale, già domani sarò sul posto con dei tecnici per partire nell’immediato”. Il generale inverno si avvicina, siamo in alta montagna, perciò occorre bruciare le tappe per fare quanto possibile prima delle nevicate che fermeranno i lavori: “In questo periodo mi dedicherò totalmente a tale impegno, le procedure di emergenza mi consentono di essere operativo in 10-20 giorni e utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione senza indugi né rallentamenti”.

Gli chiediamo come vede la coincidenza temporale con la mostra fotografica sul pittore Montauti ritratto in tempi lontani nella grotta crollata di recente. “Sono coincidenze che mi danno forza nel portare avanti i miei progetti, le vedo come un messaggio a procedere con rinnovata energia nelle iniziative per il recupero artistico delle pitture rupestri e dell’ambiente devastato, e non solo”.

Quel “non solo” viene subito esplicitato: “Con il figlio dell’artista, Pierluigi Montauti, abbiamo in programma per il periodo di ferragosto del prossimo anno una esposizione delle opere su tela di Guido Montauti, che lui stesso metterà a disposizione, nelle piazzette del borgo con incontri, musiche, prodotti locali, in una prospettiva di rilancio del paese dopo le ferite del terremoto”.

Un rilancio che va oltre l’interesse locale: “Siamo sul ‘Sentiero Italia’ e dobbiamo mantenerci all’altezza, anche il recupero delle ‘pitture rupestri’ di Montauti fa parte di tale valorizzazione”.

Sull’onda di questa visione più generale ci rivela che il recupero dell’abitato dai danni arrecati dal terremoto avrà un’accelerazione, molto sarà fatto prima dell’inverno per la parte pubblica, poi in primavera partirà il resto, espletate le procedure previste per la ricostruzione. Sarà colta quest’occasione anche per realizzare quello che viene chiamato “percorso di fuga”, un nuovo collegamento delle parti del paese tracciato in basso, dal Rio della Porta a Porta Fontana. In alto, a Sopratore, dove c’è Vena Grande, nella parte panoramica sarà allestita una zona di ritrovo intitolata a Ernesto Sivitilli, altra personalità storica del paese oltre a Guido Montauti. “Penserò quest’inverno ad organizzare tali iniziative, ora il mio impegno va tutto all’emergenza della “messa in sicurezza”.

Sul nostro invito a tener conto delle idee sul riassetto ambientale e sul “percorso Montauti” che pervenissero da varie parti a seguito dell’appello a fornire suggerimenti, non solo manifesta la massima apertura e disponibilità, ma ha in mente un’iniziativa concreta: “Sto pensando a un bando per stimolare questo afflusso di idee, e conosco degli artisti abruzzesi, pittori e scultori, legati a Montauti i quali di certo vorranno fornire il loro contributo di idee che considero prezioso”.

Non sono voli pindarici, il sindaco è pragmatico e precisa: “Il progetto di recupero e la sua realizzazione potranno trovare espressione in un cronoprogramma con rendicontazione da aggiornare costantemente nel sito del Comune, quindi trasparente e accessibile a tutti”.

Un’ultima notazione: “Utilizzeremo i piani di ricostruzione per iniziative innovative, così avremo un paese più bello di prima”. Non lo dice ma lo ricordiamo noi: Pietracamela è dal 2005 nel Club dell’Anci “i Borghi più belli d’Italia”, proclamato “Borgo dell’Anno 2007”; è un paese al quale Gabriele d’Annunzio dedicò un suo racconto del 27ottobre 1887 dal titolo suggestivo: “Come la marchesa di Pietracamela donò le sue belle mani alla principessa di Scùrcula”. Il che è tutto dire.

Foto

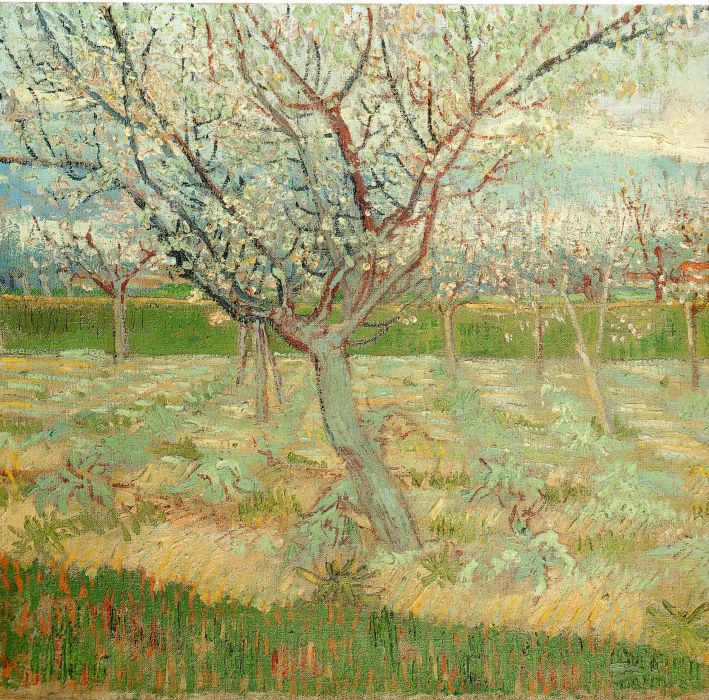

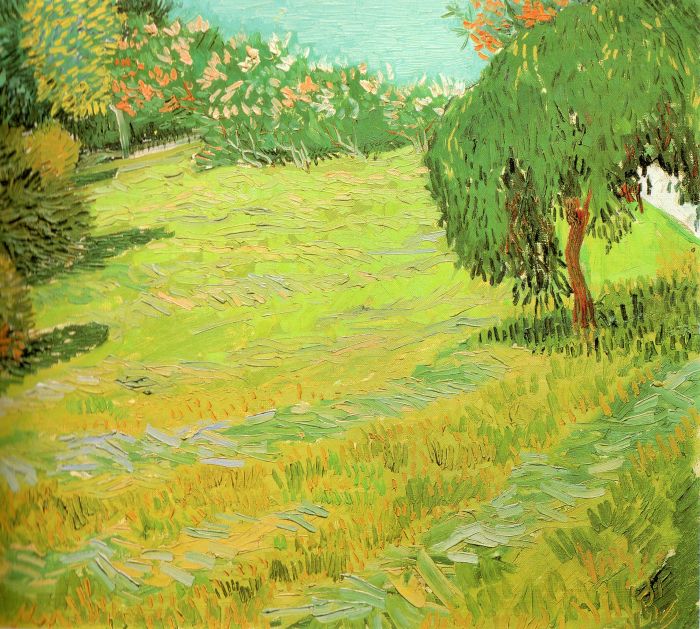

Le fotografie di una parte del “Grottone” interessata dal crollo sono di Romano Maria Levante, dell’agosto 2012; le fotografie delle “pitture rupestri” del “Pastore Bianco” di Guido Montauti sono di Aligi Bonaduce che ringraziamo per avercele fornite cortesemente, la pittura con il cavallo, che copre interamente la roccia, è sopravvissuta alla frana, la fotografia è stata scattata da Aligi il 23 marzo 2011, cinque giorni dopo il crollo che ha travolto le altre pitture il 18 marzo.

3 Comments

- Antonio Di Giustino

Postato settembre 20, 2012 alle 8:43 PM

Lodevole il contributo proposto da Giorgio Montauti che ci ha regalato immagini di valore storico altissimo. Il recupero delle “Pitture rupestri” che la mia amministrazione considera prioritaria si ergerà a simbolo di un paese devastato dal terremoto che rinascerà per tornare al suo splendore di “Borgo montano”e tale recupero precederà la vera ricostruzione di Pietracamela ! Ringrazio Giorgio Montauti e tutti i paesani gli sono grati per il suo intervento. Il Sindaco Antonio Di Giustino

- Giorgio Montauti

Postato settembre 19, 2012 alle 6:19 PM

Gli articoli che Romano Maria Levante ha pubblicato ripetutamente in questa rivista sul “Crollo del Grottone”, che oltre ad aver ostruito sentieri ha duramente colpito le Pitture Rupestri sfigurando il sito in cui le stesse erano armoniosamente inserite, denotano una grande sensibilità, oltre che un grande “amore” per la sua terra ed un’attenzione non comune alle cose dell’Arte. Per tutto questo mi sento di dovergli rendere merito, anche in funzione della grande stima che ha sempre manifestato nei confronti dell’amico Artista. Il fatto che attraverso questa rivista sia divenuto il paladino del riassetto ambientale del sito e nel contempo del recupero delle pitture gli fa un grande onore. Lodevole anche l’entusiasmo con cui il Sindaco Di Giustino annuncia iniziative atte ad ottenere un contributo di idee da parte degli artisti abruzzesi, che certamente non mancheranno come non mancherà il contributo di noi, figli dell’Artista, sia in termini di idee che di operosità, per il rilancio di un paese così duramente colpito.

Nel frattempo ho ritenuto di dare il mio contributo mettendo insieme in un filmato, linkato qui di seguito, le foto delle pitture nello stato in cui erano alcuni anni fa, e questo sia per documentare ciò che esisteva prima del crollo, ma anche per stimolare le autorità competenti al recupero di tali opere, a salvaguardia di un patrimonio artistico unico nel suo genere.

- Francesco Ascani

Postato settembre 17, 2012 alle 6:41 PM

Per chi ha letto come me i precedenti servizi del Levante “Pietracamela. Mostra fotografica sul pittore Guido Montauti”, pubblicato il 29.08.2012 su “guidaconsumatore – guida alla fotografia” e “Pietracamela. Fotografie e pitture rupestri nel crollo del Grottone” pubblicato il 3.09.2012 su questa rivista, questo suo terzo intervento ha un valore aggiunto, proprio quello che lo contraddistingue.

Lo dico perché questo autore inimitabile nel modo in cui offre cultura sia nel trattare argomenti importanti con completezza tale da sfiorare la pignoleria, tant’è l’impegno profuso, e sia nella forma che manifesta.

Romano Maria Levante non è nuovo a trattare argomenti in più approfondimenti, appunto perché vuole e riesce ad essere attento nella ricerca delle notizie e di tutto quanto ad esse collegato, nell’esaminarle anche da diversi punti di vista e nel commentarle, forte anche delle sue capacità e dell’impegno che mette in tutta la sua attività.

Quello che ho cercato di dire è il mio pensiero maturato dopo la lettura di tanti suoi servizi, saggi e studi su argomenti diversi, svolti sempre facendo proprio l’argomento per poi, senza alcun problema, renderlo al lettore.

Queste mie considerazioni le ritengo tutte mostrate in questo suo nuovo impegno: quello di chiarire, come lui dice “Quando la cronaca diventa favola”.

Partendo dal terremoto dell’aprile 2009, fino al crollo di una parete rocciosa del marzo 2011, trae lo sconvolgimento dell’assetto ambientale, documentato da foto di particolare efficacia, scattate da Aligi Bonaduce: immagini inedite.

Riferisce, poi, sul provvedimento emesso “per la messa in sicurezza e il ripristino dell’arte e dell’ambiente sfregiato” con l’assegnazione dei primi finanziamenti.

Tornando alla cronaca e con riferimento al seguito che il provvedimento avrà, nel momento dei primi interventi operativi, ritiene utile ogni contributo di idee che possa venire da varie parti, estendendo l’appello in precedenza rivolto ad un solo artista.

Bello il riferimento alla presenza ammonitrice del pittore che oltre al “percorso” pensato dal Sindaco Di Giustino per il nuovo assetto delle “pitture rupestri”, suggerisce il nome Montauti anche per la vallata sotto “Il Grottone”, come “segni” di questa favola vera.

Segue, con la precisione del Levante, una serie di riferimenti a norme e adempimenti sui primi finanziamenti e sugli interventi, sull’entusiasmo del Sindaco Antonio Di Giustino, sui suoi intendimenti e sui programmi per il futuro, in una prospettiva di rilancio di Pietracamela dopo le ferite del terremoto e della frana, attraverso il prezioso contributo di idee che gli artisti abruzzesi, certamente, vorranno fornire.