di Romano Maria Levante

– 17 febbraio 2011 – Postato in: cultura.inabruzzo.it, mostre, pittori, e qui trasferito

Al Vittoriano la mostra “Vincent van Gogh, Campagna senza tempo – Città moderna”, dall’8 ottobre 2010 al 20 marzo 2011 dopo la proroga a grande richiesta. Ne segue il percorso artistico nei due versanti tematici, che scorrono lungo quella che Giordano Bruno Guerri definisce “la discesa infinita” nel libro “Follia? Vita di Vincent van Gogh”, cui associamo “l’ascesa infinita” nell’arte.

Dopo l’ampio servizio critico di Alessandra Pignotti del 12 novembre 2010 su questa rivista, il nostro racconto della visita alla mostra segue i due percorsi di vita e arte, prima e dopo l’anno di svolta del 1886 a Parigi: la vita sulla traccia del libro, l’arte sulla traccia della mostra, definita “impossibile” per la sua complessità da Alessandro Nicosia,presidente di Comunicare Organizzando, la società realizzatrice di questa e delle principali esposizioni al Vittoriano.

Ancora la natura al Vittoriano, nell’impostazione tematica in cui i grandi artisti sono considerati da un’angolazione particolare nella quale la mostra diventa anche ricerca e non solo esposizione. Nella mostra di marzo-giugno 2010 “Da Corot a Monet, la sinfonia della natura” di cui demmo conto, gli impressionisti furono visti in un approccio di tipo ecologico e non solo pittorico alla natura, sia nella sua bellezza spontanea, sia con le attività svolte dall’uomo modificandola. Questa volta si è operato forse ancora più in grande, a stare al numero di collezioni private e musei prestatori: oltre a 12 musei olandesi e 2 italiani, opere venute da Francia e Germania, Regno Unito e Svizzera, Giappone e Israele, Canada e Australia e infine da 8 musei degli Stati Uniti. Quasi 70 suoi dipinti e disegni, circa 40 di artisti del suo tempo, soprattutto impressionisti, poi lettere e libri. Curatrice Cornelia Homburg, alla quale si deve lo splendido Catalogo Skirà con vasto corredo iconografico e schede in appendice che non interrompono la continuità delle opere riprodotte.

Con Van Gogh, l’operazione dello stesso tipo di quella sugli impressionisti appare ancora più delicata, dato che i suoi dipinti tendono ad essere considerati espressione di un animo esasperato e violento, piuttosto che della visione del mondo intorno a lui, presentato come rutilante di luce e di colori accecanti. La natura viene vista anche in questa mostra in due manifestazioni, i cicli immutabili della campagna e l’ambiente cittadino dove si “consuma” la presenza umana: una presenza non invasiva quando si tratta dei contadini; mentre appare distruttiva nella città che tuttavia apre un altro scenario, la modernità e il movimento rispetto alla staticità della tradizione.

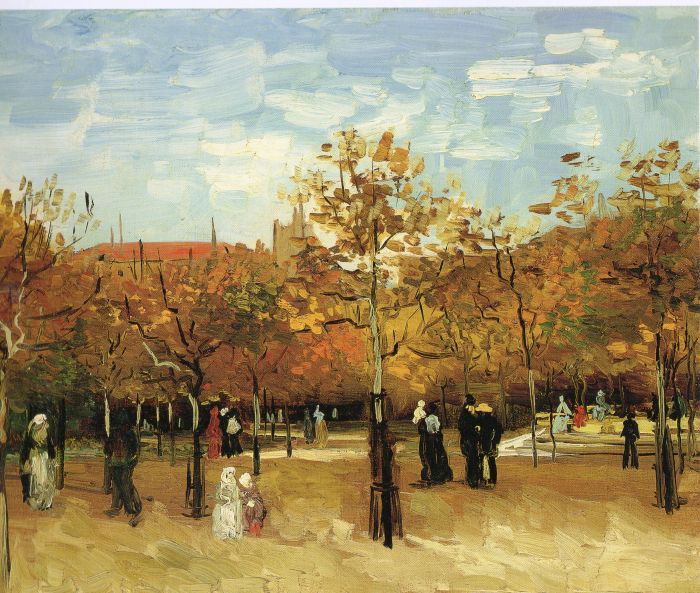

Van Gogh riusciva a entrare in contatto stretto con la natura nella campagna che tanto amava e sentiva odio-amore per la città, che gli faceva cercare anche al suo interno le tracce della vita naturale: di qui i dipinti sui parchi pubblici e sui piccoli giardini privati, dove emergono anche motivi più intimi e riposti come quello del rapporto con gli altri, nelle varie espressioni.

L’angolazione prescelta per la mostra introduce così un motivo tematico esterno – la natura intesa come un “fuori di noi” nella duplice ottica di “campagna senza tempo” e “città moderna” – in aggiunta alle sue inquietudini che vanno al di là delle pene dell’artista per scavare nell’uomo.

Un uomo al quale si è attribuita una follia con momenti scatenanti di particolare gravità che hanno oscurato una vita ricca di motivi e piena di eventi: non altro si può definire l’esistenza di una persona di buone letture, che ha bruciato le tappe della vita, e non solo nella pittura, cui si è dedicato negli ultimi dieci anni di un’esistenza spentasi drammaticamente a soli trentasette anni.

E allora da questa sua vita movimentata e non solo tormentata, non si può prescindere nel considerare il suo approccio con gli scenari che la mostra propone, dove si riflettono le sue diverse situazioni e gli ambienti in cui si spostava. Non era girovago nel senso di vagabondo: pur con la sua inquietudine molti spostamenti sono dovuti a spinte irresistibili della vita e della pittura, e sempre conseguenti a prese di coscienza personali nel cambiare ambiente, forti e risolutive.

Van Gogh in mostra tra il libro di Guerri e le sue iniziative speciali al Vittoriano

L’incrocio in Van Gogh tra campagna e città, nelle sue evidenze e nelle sue contraddizioni, è anche l’incrocio con la sua vita che ha visto sì, le campagne grigie dell’Olanda del Nord e quelle assolate del Sud della Francia, la Provenza di Arles e Saint-Remy; ma anche l’Aia a cavallo tra campagna e città e soprattutto Bruxelles, Londra, Parigi. In una vita in cui già a 15 anni entrava in un negozio di arte, continuando ad operare per diversi anni in un luogo così evocativo per chi ha l’animo di artista anche prima di metterlo in pratica dipingendo; lui che aveva appreso prestissimo le lingue, dal francese all’inglese, al tedesco oltre al fiammingo, e indulgeva nelle confessioni epistolari che oltre a fare un diario intimo e sofferto della sua vita danno l’interpretazione autentica della sua ispirazione e di come le dava forma artistica; con quali contenuti, quali significati e quali tecniche.

Bene ha fatto l’organizzazione della mostra a vederla come una riscoperta della sua vita, attraverso una certosina ricerca delle opere distribuite nei diversi periodi e non concentrate nella fase finale, più feconda e con tanti capolavori, ma non espressiva di tutto il percorso così accidentato. Che sia questa l’impostazione lo indica la presenza di molte opere della prima fase, l’opposto rispetto alle ultime: come al sole della Provenza corrispondono i colori violenti, il giallo accecante, alle brume del Nord del primo periodo corrispondono intonazioni scure in una serie di dipinti che non è facile trovare, proprio perché non sono del Van Gogh più visto e ammirato, ma lo preparano.

Come l’intero corso di vita prepara una conclusione che arriva quando, pur nella giovane età, ha dato tanto, forse ha dato tutto come dice Giordano Bruno Guerri ricostruendo l’ultima giornata dell’artista: oppresso dalle sue inquietudini; “Dopo mangiato si alza da tavola e esce, per la prima volta senza cavalletto, tela e colori. Ma la pistola è un pennello, con quel colpo Vincent non si uccide, si termina”. Perché avviene questo? Guerri trova “la sintesi della sua vita, la spiegazione della sua morte” nella lettera scritta quella stessa domenica al fratello Theo, l’ultima di un epistolario che ne conta seicento ed è come la trascrizione di una seduta psicanalitica lunga quanto la sua tormentata esistenza, profonda come la sua sensibilità e la sua arte. Vita e arte si incrociano in queste lettere, come la campagna e la città, con i motivi che evocano non solo in chiave ambientale ma soprattutto personale e psicologica; l’ultima non poteva smentire questa profondità interiore: “Ebbene, nel mio lavoro ci rischio la vita, e la mia ragione vi si è consumata a metà”.

Un momento di sconforto considerando cosa stava per compiere su se stesso? No, se si legge quanto scriveva sempre a Theo due anni prima: “Noi artisti paghiamo un prezzo incredibilmente alto di salute, di giovinezza, di libertà, delle quali non dobbiamo godere nulla, proprio come il ronzino che tira una carrozza di gente che godrà, loro sì, la primavera”. Sono le parole con cui Guerri conclude il suo “Follia? Vita di Vincent van Gogh” (Bompiani 2009), proprio perché riassumono “la discesa infinita” di una vita legata all’“ascesa infinita” della sua arte: di entrambe prese consapevolezza, e anche di questo Guerri dà una prova lapidaria con le parole dello stesso Van Gogh poste a epigrafe del libro: “Così come in algebra due affermazioni false ne danno una vera, così spero che il prodotto dei miei fallimenti si concluda in un successo”.

Ripercorriamo questi fallimenti della vita che demoliva progressivamente nel ripercorrere il successo dell’arte che costruiva altrettanto progressivamente; fino all’accelerazione improvvisa in entrambe, al sole della Provenza, che lui vedeva più accecante della realtà perché lo sentiva bruciare dentro nella sublimazione dell’arte mentre gli consumava la carne e la stessa vita.

Facciamo questo percorso parallelo nel lato della vita seguendo il libro di Guerri, dove è ben delineato il filo della “follia”, tra virgolette perché vista non come patologia quanto come diversità, e non poteva essere altrimenti per una personalità così fuori dal comune in mezzo a mediocrità e incomprensioni; e cerchiamo di fermarci sulle tappe nel lato dell’ARTE in tutte maiuscole, tappe illustrate dalle opere esposte nella mostra che citeremo come le vere stazioni del suo percorso di vita.

Sarà per una prospettiva di questo tipo che il realizzatore della mostra, Alessandro Nicosia, presidente di Comunicare Organizzando, ha affidato proprio a Giordano Bruno Guerri il compito di ideare, impostare e animare una serie di manifestazioni parallele, discussioni e spettacoli.

Artisti e critici, scrittori e appassionati hanno partecipato a tre dibattiti sulla sua figura i cui titoli fissano alcuni dilemmi: “Vale quanto costa?”, “Era davvero pazzo?” “Cosa ci ha insegnato”.

E quattro film, con taglio differente e diversa intensità hanno presentato la sua vita, con l’attiva presenza di Guerri; in tre di essi interventi da cineforum. Dai due “Van Gogh” di Resnais e Pialat a “Vincent e Theo” di Altman fino a “Brama di Vivere” di Minnelli. Il primo “Van Gogh” del futuro regista di “Hiroshima mon amour” è un cortometraggio del 1848 sulla crisi esistenziale vista attraverso i cambiamenti del volto nei numerosi autoritratti, e l’espressione degli occhi verso l’allucinazione, si ritrasse anche con l’orecchio bendato dopo la mutilazione; il secondo dei due registi francesi tratta dell’ultima fase della vita quando Vincent è sempre più stretto nelle sue angosce e scoppia in scatti d’ira con una sordo rancore verso il fratello che non lo comprende. Alle loro vite parallele è dedicato il film per la televisione di Altman, con un Vincent umano e semplice, e infine il precedente di Minnelli con un Kirk Douglas vicino al personaggio solo nell’aspetto, “ha fatto ciò che ha potuto, è americano”, ci dice Guerri, nel sottolineare alcune incongruenze del film.

Dopo il talk show e il cinema, la conclusione con la performance teatrale “Van Gogh, la discesa infinita” tratta dal libro di Guerri da Paola Veneto, anche regista, svoltasi nell’ambiente monumentale del complesso del Vittoriano dov’è una piccola sala della grande quadriga, tra colonne e volte solenni: oltre a Guerri voce narrante, e altri tre bravi attori e un illustratore dal segno raffinato e moderno, c’è stata l’interpretazione di Van Gogh di Alessandro Waldergan che ha saputo esprimere la sua fragilità umana e insieme la forza dell’immedesimazione artistica; e ha retto in modo superbo il confronto con il grande Kirk Douglas del film proiettato pochi giorni prima.

La prima fase della vita, nel 1880 inizia con i disegni

Dunque seguiamo la prima fase della sua vita, che inizia nel 1853 quando Vincent nasce a Zundert, villaggio del Brabante olandese, figlio di un pastore protestante; quattro anni dopo nascerà il fratello Theo, che lo ha seguito e aiutato nella vita ricevendo di volta in volta tutte le sue opere.

Ripercorriamo i motivi e i contrasti che lo hanno fatto grande, l’inquietudine insoddisfatta e bruciante, anche quando non si era ancora immerso nella pittura. Aveva conosciuto l’arte da vicino molto presto, a 15 anni lo zio mercante d’arte lo fa entrare come commesso nella succursale della casa parigina Goupil all’Aia, a contatto con pittori e quadri olandesi e francesi; frequenta musei; e non resta fermo, visita anche Bruxelles, Londra e Parigi. Poi, a 20 anni passa alla sede centrale di Londra, intanto Theo a 16 anni è entrato nella succursale di Bruxelles della stessa Goupil.

Resiste soltanto un anno, torna a Londra per cercare l’amata Ursula, invano; poi va dai genitori che sono ad Etten. Lo prendono crisi mistiche, ci sarà un lavoro in una libreria di Dordrecht in Olanda, ma il delirio religioso lo porta a voler diventare sacerdote sulle orme del padre. Va a scuola a Bruxelles, non lo ammettono e ripiega come evangelista: a 26 anni si fa mandare nel Borinage dai minatori; preso dalla loro vita di stenti si riduce in condizioni miserande, perciò gli tolgono l’incarico; mentre cerca di incarnare lo spirito evangelico, di essere “un cristiano autentico” come diceva lui stesso.

Il misticismo gli passa dinanzi a tanta insensibilità, elogia la superiorità degli affetti familiari rispetto alla vita appartata dei religiosi, sogna di svegliarsi al mattino con “una creatura accanto”. Sarà un motivo ricorrente la contrapposizione tra la tranquillità della vita normale con moglie e figli e l’inquietudine della sua vita che, avute altre delusioni dopo Ursula, troverà solo prostitute.

Siamo nel 1880. E’ tornato dai suoi, disegna un minatore incontrato per strada, e non si ferma più: per ora nel disegno, sogna di diventare illustratore e cerca di imparare la tecnica, prende lezioni da Anton Mauve all’Aia. Vorrebbe far vedere i suoi disegni a un pittore, non ne ha il coraggio. Ad Etten dove si trattiene otto mesi nella parrocchia paterna, sente la chiesa sempre più ostile, considera duri di cuore gli uomini religiosi, addirittura “orribile” il sistema delle chiese cristiane.

Si invaghisce della cugina Klee che lo respinge, si brucia il palmo della mano sinistra come prova d’amore, poi ci sarà la storia con Sien, una sventurata con cui si unì e voleva sposare in uno slancio di protezione per lasciarla dopo lunghi scontri con Theo che lo manteneva e non lo permise; la dimenticò presto, dopo tanta sofferenza. Intitola appunto “Sorrow” il disegno, non in mostra, che la ritrae seduta nuda, quasi accucciata, con il corpo sfiorito che esprime anche il dramma interiore. Da allora frequenta prostitute per piaceri momentanei visti come bisogno fisico da soddisfare magari a cadenze programmate, per mantenere la forza creativa che lo aveva preso: un imperativo categorico.

Abbiamo di questo periodo altri straordinari disegni in mostra, sono a matita e grafite, penna e inchiostro, sembrano già delle composizioni pittoriche tanto sono densi e compiuti. Nel 1881 “La palude” e il “Campo con nubi temporalesche”, natura e campagna; nel secondo due figure umane.

Nel 1882 e 1883 la campagna e il lavoro all’esterno

Nel Natale 1881 litiga con il padre, lascia Etten per l’Aia, settanta chilometri più a nord, un cugino pittore gli regala colori a olio e il necessario per dipingere, ma ancora disegna. Del 1882 vediamo esposti soggetti cittadini, “Stazione di Rijnspoor” e ”Dietro la Schenkweg, l’Aja”, il secondo con uomini schiacciati dal lavoro, ben diversi dai contadini liberi nei campi. Un senso di oppressione anche nel quadro di George Hendrik Breitner,le “Lavandaie sul fossato a Rotterdam”, la condizione umana è resa nel grigiore delle forme e dell’ambiente.

Con il capo chinato il “Giovane con una scopa” disegnato in questo stesso anno, c’è la città in primo piano in “Panetteria nel Geest”, anche qui due al lavoro mentre uno osserva ed “Essiccatoio per il pesce”, dove lo stabilimento occupa parte della campagna senza farle violenza. Ma ecco i colori ad olio, prima su carta, con “Donne che riparano reti”, la campagna la fa da padrona e le figure umane vi si inseriscono perfettamente; poi finalmente su tela “Ai margini di un bosco”, la natura nella sua forza espressiva, con alberi diritti e statuari, in entrambi colori scuri e bagliori in cielo; è esposto anche “Veduta di un bosco” di Théophile de Bock, anche qui tronchi diritti ma più fitti e sottili, la differenza è evidente nella comune ispirazione.

Si firmerà sempre Vincent, trova il cognome olandese duro e impronunciabile nelle altre lingue, non è sensibilità di un poliglotta, è come se sentisse la predestinazione alla fama universale.

Ha trent’anni, è il 1883, ormai dopo il disegno la pittura, “per cinque anni – scrive Guerri – non farà altro che esercitarsi, martoriandosi per imparare”. E nello stesso tempo si tormenta che vorrebbe avere una famiglia: “Il suo irrisolvibile problema umano fu non riuscire a conciliare il furore del genio con un briciolo di normalità – prosegue – E quando il genio finirà per prevalere, com’era naturale, la sua vita più semplice e quotidiana ne verrà schiantata”.

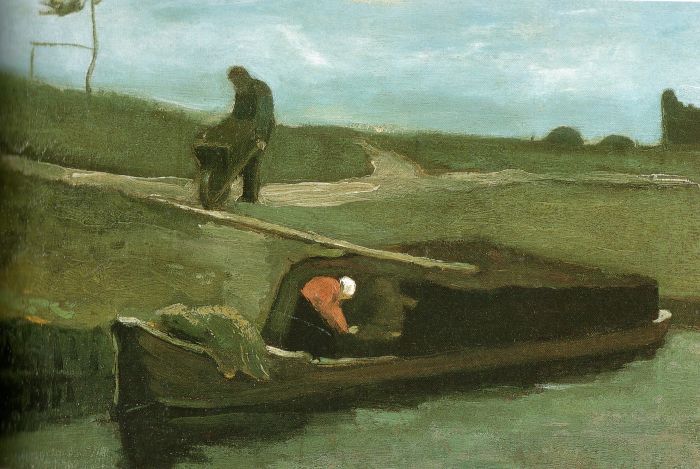

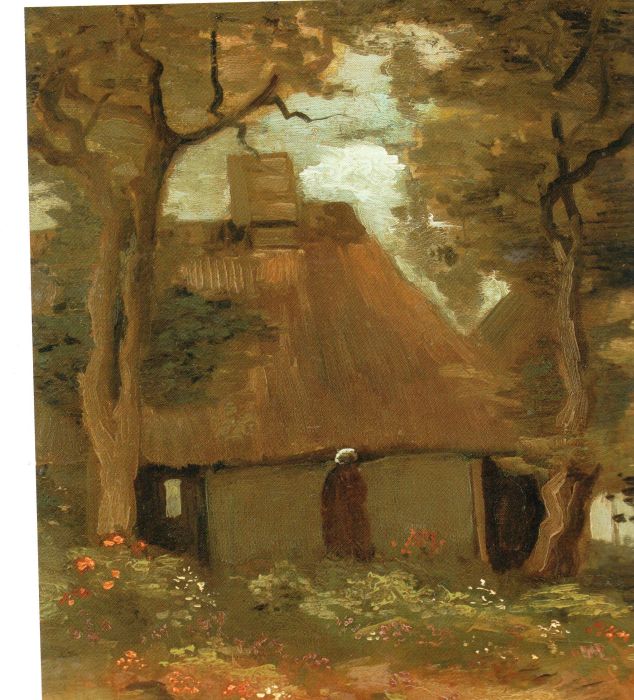

In mostra vediamo del 1883 due dipinti straordinari nella loro essenzialità, “Gruppo di case coloniche” e “Chiatta con due figure che caricano torba”. Le case coloniche esprimeranno fino al termine il suo ideale contadino, di una campagna immutabile ed eterna, in contrasto con la città in continua trasformazione, all’amico pittore Bernard scriverà nel 1889: “Quanto a me, la cosa più meravigliosa che conosco in fatto di architettura è il casolare col tetto di paglia cosparso di muschio”; le case qui ritratte sono, in effetti, soltanto tetto, questo particolare lo colpiva. Forme scure come quelle sulla chiatta, siamo nella fase oscura della sua pittura, quella meno conosciuta.

Stesso tipo l’acquerello “Bruciatore di stoppe con la moglie”, figure nette, essenziali. Va a vivere da solo a Drenthe, una campagna nell’Olanda settentrionale, un luogo desolato e cupo. Poi torna dal padre che si è trasferito a Nuenen, un piccolo paese, con la famiglia, le sue tre sorelle e il fratello più piccolo, e scrive a Theo che lo vedono come “un grosso cagnaccio” per le sue stranezze, ma aggiunge che capisce, “li lascio stare”. Intanto gli manda i suoi quadri in cambio del sostegno economico che il fratello non gli fa mancare, sia pure con resistenze. Vediamo esposti di quell’anno due disegni desolati, “Paesaggio invernale con la vecchia torre di Neunen” e “Funerale a Neunen in inverno”, lo squallore della stagione si aggiunge a quello della natura, sono molto lineari, essenziali e calligrafici, c’è un senso di ampiezza e di vuoto dove si stagliano figure nette.

L’incrocio campagna-città anche sul lavoro nel 1884 e 1885

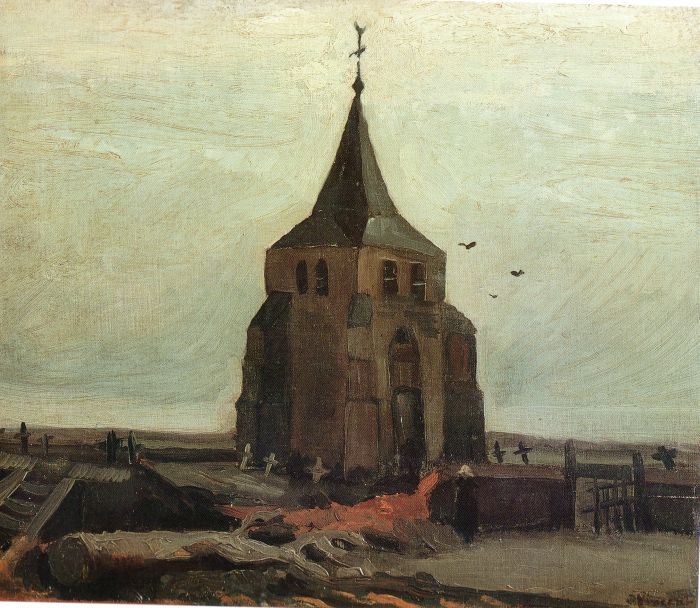

Di questa sua nuova residenza abbiamo nel 1884 “La vecchia torre della chiesa di Neunen” e “Il giardino della canonica di Neunen”, la cuspide in primo piano e poi in lontananza vista dal giardino, siamo ancora nel periodo oscuro: nel primo dei due si vedono tre uccelli in volo, sembrano i corvi che troveremo nell’ultimo quadro della sua vita; e un disegno, “Fosso” che rende la natura immobile in campagna, straordinari gli steli sottili in primo piano, quasi giapponesi. A fronte l’immagine buia con le “Pale del mulino ad acqua di Gennep”, l’industrialismo incombe.

Lo colpisce ancora di più il duro lavoro che si svolge nei campi, ne diventa attento osservatore quasi che attraverso la fatica volesse cogliere la forza riposta nella natura. E’ splendido “La semina delle patate”: bue, uomo e donna con le teste chine come fossero sotto lo stesso giogo ma nella serenità dell’ambiente; la natura ancora non si mostra aggressiva come sarà più avanti.

Il lavoro è il soggetto principale di questa parte della mostra, che rivela le sue ispirazioni. Vediamo “Donna che avvolge un filo” lavorando all’arcolaio come la “Donna che ripara le reti” di Anthon van Rappard,composizione simile a parte la finestra spostata; è esposta in mostra anche una lunga lettera manoscritta di Vincent a Rappard nel 1883, otto pagine fittissime con dei disegni, tra cui una testa china al lavoro. Immagine speculare in “Uomo che avvolge un filo”, siamo tornati a Van Gogh. Analoga ambientazione scura e positura nel “Tessitore” e “ in “Bottega di tessitore con Seggiolone”, nel quale un bimbo assiste al lavoro; nel secondo c’è luce da una finestra. Ancora più scuro “Contadino che fabbrica un cesto”, con il volto che dà un senso di oppressione.

Volti ravvicinati nello stesso 1884 nella “Testa di contadino” e nella “Testa di contadina”, impressionanti nell’esprimere una condizione umana di sofferenza e di sopportazione, ma anche di determinazione; li ha visti da vicino lavorare duramente come aveva visto i minatori con i quali quasi si identificano, la forma non è delineata come nel disegno, i tratti sono spessi e pesanti. Altri due dipinti dello stesso titolo ritraggono la testa maschile e quella femminile con minore gravità, l’espressione sempre severa è quasi attonita in lei, riflessiva in lui, siamo tra il 1884 e il 1885.

Si avvicina l’anno della svolta, è sempre in famiglia ma sono difficili i rapporti con il padre, che definisce “il più dolce degli uomini crudeli”: è un religioso e il figlio legge libri “peccaminosi” di autori come Zola e Hugo. Per liberarsi un po’ dalla pressione Vincent affitta uno studio dal sacrestano cattolico, dalla padella alla brace. Abbiamo visto dai dipinti citati come si appassiona al lavoro dei tessitori, il prete cattolico li paga perché non posino per lui. Svanisce la storia d’amore con Margot, presa al punto di seguirlo in campagna quando dipinge e a tentare di uccidersi per l’ostilità della propria famiglia. Si chiariscono i rapporti con il fratello, divenuti tesi, gli darà i suoi dipinti in cambio del mantenimento, però con la garanzia che Theo non interferirà nella sua vita.

Ci avviciniamo gradualmente ai dipinti in mostra di tale anno, il 1885, cominciando da quattro disegni in gessetto su carta di grande efficacia in un segno sottile che, con il chiaroscuro, sembra scolpire. Appaiono come sculture le figure chine “Contadina che raccoglie un fascio di grano”e “Contadina che raccoglie patate”; nonché la figura eretta “Contadina che lega un fascio”, galleria straordinaria del duro lavoro dei campi; in “Covoni di grano e mulino” c’è la campagna che il lavoro ha reso ordinata, quello delle donne che abbiamo visto raccogliere le spighe per fare i covoni; il mulino in fondo è la destinazione finale che porterà al completamento del ciclo naturale e insieme umano. La trasposizione a olio non si fa attendere, è nelle scultoree “Contadine che zappano patate”. La mostra espone il dipinto di Jean Francois Millet, “I raccoglitori di fieno” del 1850 che riunisce le due immagini delle contadine curve e in piedi. E’ di questo stesso anno “I mangiatori di patate”, ritenuto il dipinto più rappresentativo del periodo olandese, non in mostra: una famiglia contadina in un ambiente oscuro e misero, così la descriveva a Theo con umana comprensione: “Questa gente ha zappato la terra con le stesse mani che ora protende nel piatto”.

E’ una fase che si conclude quasi simbolicamente con “Verso sera”, il culmine della pittura oscura della prima metà dei suoi dieci anni di vita artistica: il titolo rende bene l’atmosfera, un’ombra pesante quasi omogenea avvolge la scena incorniciata da alberi, con una piccola figura nera in primo piano: ma al centro una forma chiara allungata sembra portare una luce nuova nella sua pittura, luce che esploderà presto in modo accecante. E già lo intravediamo nello stesso anno in “Veduta di Amsterdam”, è la città che sembra portare quella luce finora quasi assente.

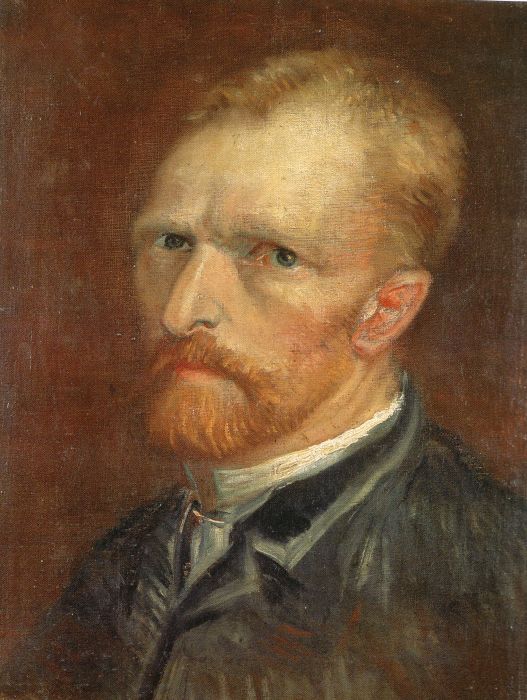

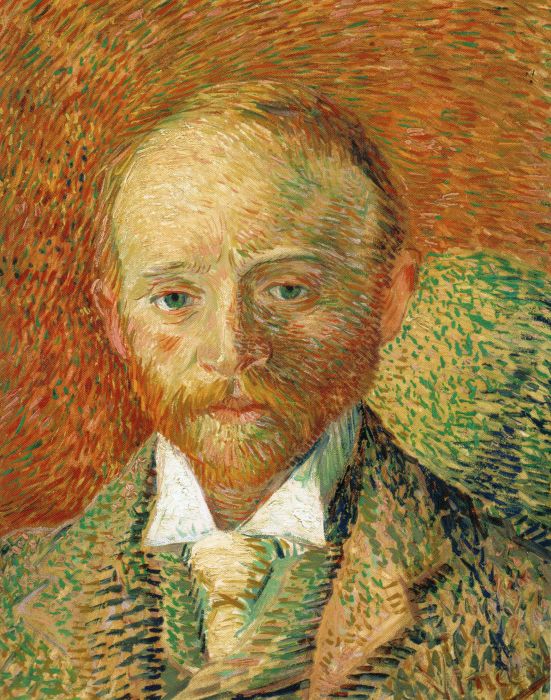

Siamo alla svolta, andrà da Theo a Parigi dopo aver frequentato l’accademia di pittura ad Aversa. Che sarà, come scrive Guerri, l’“ultima tappa prima della Francia”, non rivedrà più l’Olanda; andrà via senza rimpianti perché lo respingono retrocedendolo alle prime classi tra i ragazzi di dodici anni. Anticipiamo la svolta con il primo autoritratto di Vincent esposto in mostra, dei circa quaranta che si conoscono. E’ del 1886, ha trentatre anni, si ritrae senza cappello, l’espressione concentrata e intensa, mascella serrata e occhi fissi, sembra volersi sottoporre a un esame attento e penetrante. Sebbene ancora non ci siano i colori e i tocchi assimilati dall’impressionismo, l’intonazione è più chiara e luminosa delle altre teste dipinte in passato; inoltre l’influsso impressionista si nota dalle pennellate leggere anche se c’è sempre il suo tocco inconfondibile. Scrive in inglese, proprio nel 1886, all’artista Horace Mann Livens, “ho molto ammirato certi dipinti impressionisti” mentre afferma di non essere “impressionista maturo”.

La “discesa infinita” della vita diventerà vorticosa, e così l’ “ascesa infinita” dell’arte: inizia la fase più calda in tutti i sensi, ci torneremo presto percorrendo i dipinti esposti nella mostra con la filigrana della vita seguendo la ricostruzione di Giordano Bruno Guerri che non trova vera follia nelle cadute esistenziali dell’artista, ma i brucianti contrasti creati dalla sua arte superiore.

Info

Complesso del Vittoriano, Roma, via dei Fori Imperiali. Ingresso lunedì-giovedì ore 9,30-19, 30, venerdì-sabato 9,30-23,30, domenica 9,30-20,30, la biglietteria chiude un’ora prima. Interi euro 12, ridotti euro 9,50 per le categorie agevolate. Catalogo: “Vincent Van Gogh”, a cura di Cornelia Homburg, pp. 280, ottobre 2010, formato 28 x 30. Info tel. 06.6782664. Il secondo articolo sarà pubblicato in questo sito domani 18 febbraio 2011. Per la mostra citata “Da Corot a Monet, la sinfonia della natura”, cfr. il nostro articolo in questo sito, 27-29 giugno 2010.

Photo

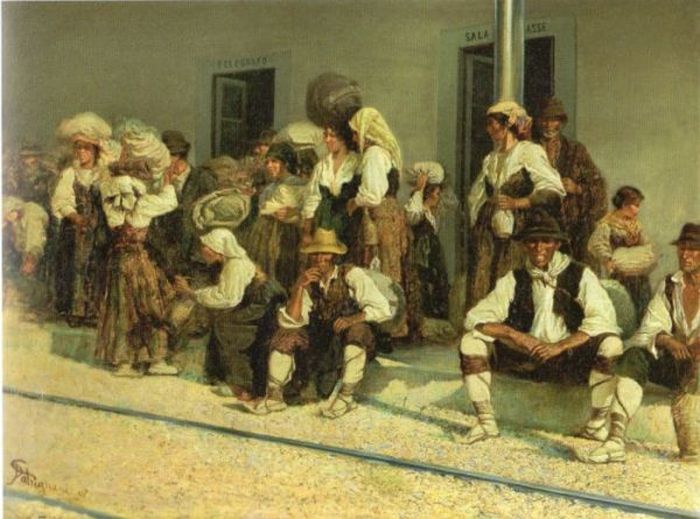

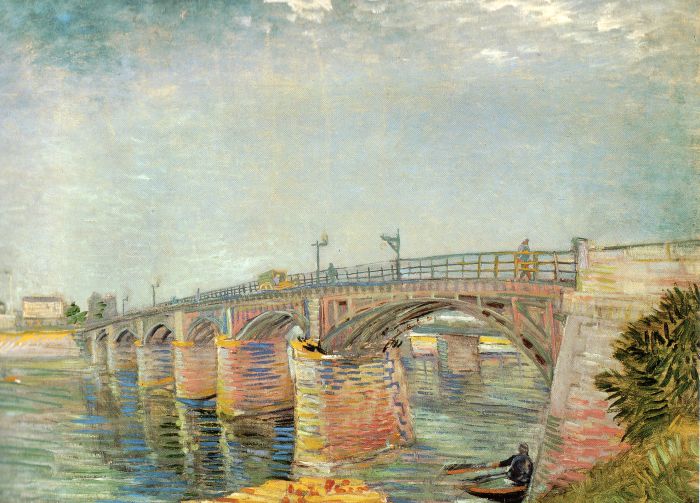

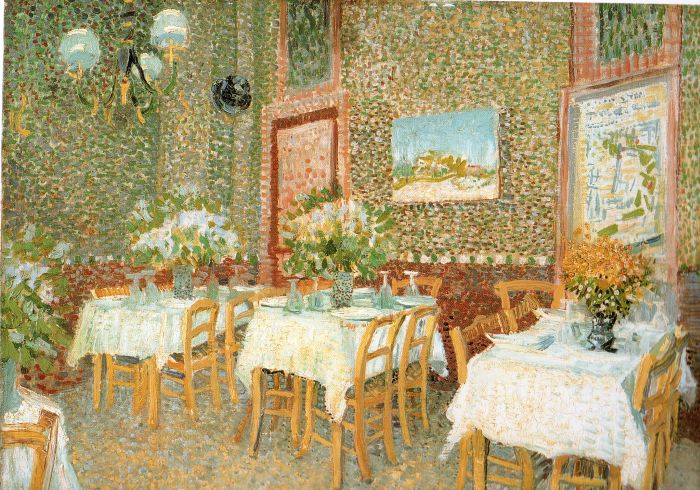

Le immagini, tutte opere di Van Gogh, inserite in ordine cronologico, sono tratte dal Catalogo, si ringrazia l’Editore con i titolari dei diritti, e “Comunicare Organizzando” di Alessandro Nicosia per l’opportunità offerta; lee ultime 7 immagini, di opere dal 1886 al 1888, anticipano il commento del secondo articolo, in cui sono citate, che riguarda tali anni e gli ultimi, 1889 e 1890, molto fitti e intensi. In apertura, “Autoritratto” 1886; seguono “Donne che riparano reti” 1882, e “Chiatta con due figure che caricano torba” 1883; poi, “La vecchia torre della chiesa di Rouen” 1984, e “Donna che avvolge un filo” 1884; quindi, “Contadina che lega un fascio di grano” 1885, e “Contadine che zappano patate” 1885; inoltre, “Casolare sotto gli alberi” 1885, e “Persone che passeggiano in un parco” 1986; ancora, “Due signore al cancello di un parco ad Asméres” 1887, e”Ponte sulla Senna ad Asnières” 1887; continua, “Ritratto di Alexander Reid” 1887, e “Interno di ristorante” 1887; infine, “Strada parallela ai bastioni di Parigi” 1887 e, in chiusura, “Il ponte di Langlois”1888.